錬金術なり占星術なり神秘思想なり……何かしらを調べていると「これってどこで何が派生して、こうなったんだ」とぶつかるので、まずは紀元前の気になるところだけをピックアップしてまとめていきます📝

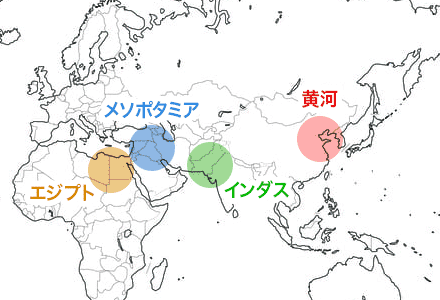

ちなみに……「四大文明」というのは日本、中国くらいでしか用いられない考え方なのだそうです。

世界四大文明という考え方の原型は、1900年に梁啓超が唱えた(中略)アジアでは広まったものの、欧米では受け入れられなかった。(中略)

1900年頃というと清王朝は欧米列強に植民地として食い荒らされていた時代。(中略)歴史的な考え方よりは政治的な考え方として、世界四大文明を唱えたのである。

メソアメリカ文化やアンデス文明といった四大文明とは違う文明も解明されてきている。また、土器を作り、火を使い、集落を構える状態を文明と位置付けるならば、青森県外ヶ浜町にある太平山元1遺跡では1万6500年前とされる世界最古の縄文土器が発見されている。

四大文明という概念は過去の考え方と言えるだろう。

とはいえ、全部見ても大変なことになるので、基本的にはこの4つを眺め、メインは占星術発祥だったというメソポタミア文明をさらっていきたいと思います。

古代メソポタミアの全体像

メソポタミアとは、ギリシア語で「二つの河川の間(中央)の場所」を意味する Meso(中央)potania(両河)に由来します。

(中略)現在のイラク共和国を中心とする地域が、ほぼ、かつての古代メソポタミアの領域となります。チグリス・ユーフラテス川の二大河川は、一つの川となってペルシア湾(アラビア湾)へと注いでいきます。

このチグリス・ユーフラテス川の下流域、すなわち、南メソポタミア地域が、シュメール(Sumer)地方とよばれており、ここにシュメール人により最初の都市国家が建設されました。

古代文明の興りと流れ

※白背景色がメソポタミア文明、赤背景色が中国文明、黄背景色がエジプト文明、緑背景色をインダス文明、紫背景色がギリシャ、灰背景色をその他文明、としています。

| 10000 | 長江流域で稲作農業が開始 |

|---|---|

| 8000 | 現パレスチナ世界最古の町イェリコ(ジェリコ)最古の城壁 |

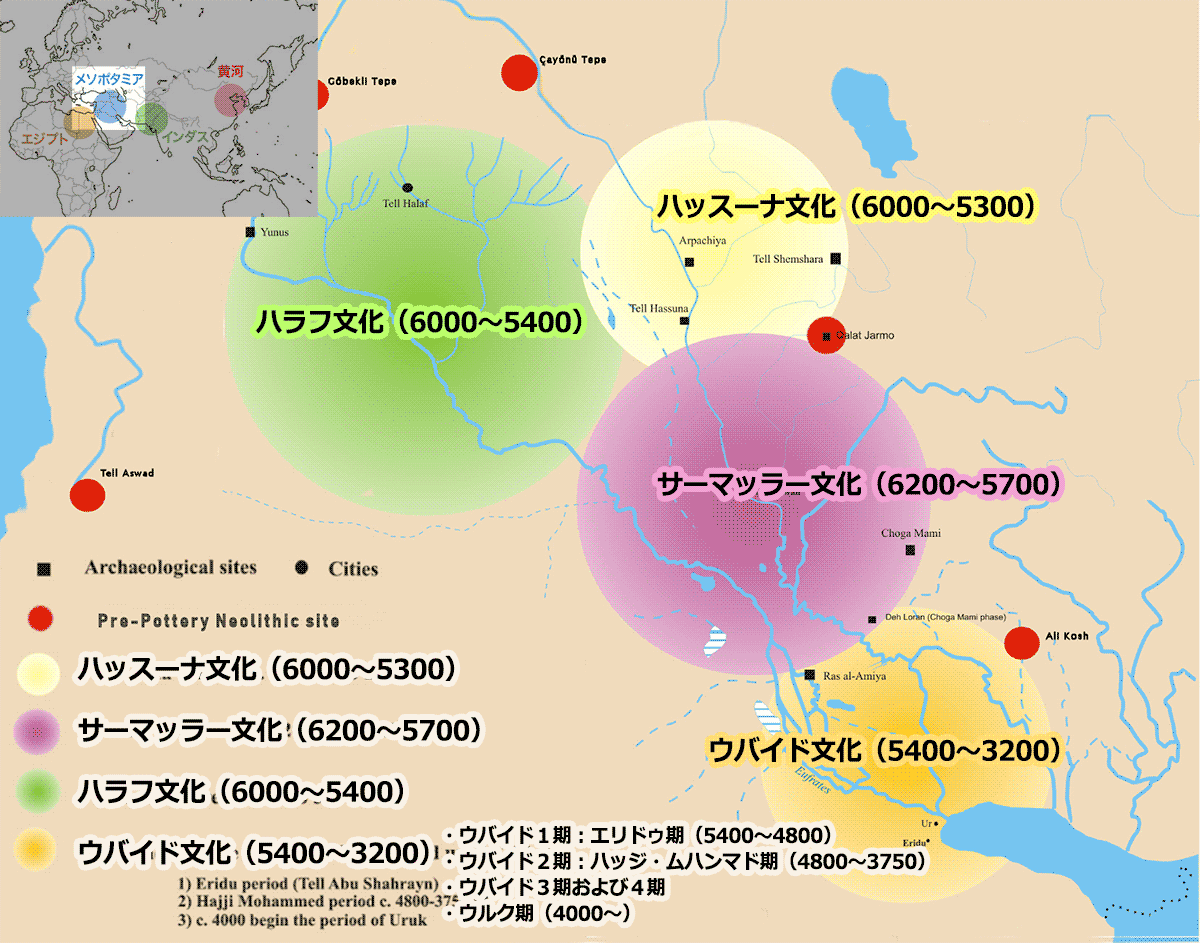

| 6000 | 【ハッスーナ期】 最古の農耕集落が登場 |

| 5500 | 【ウバイド1期(エリドゥ期)】 灌漑農業で生産性が飛躍的に向上、南地域が北よりも優勢になる |

| 5000 | 黄河流域で畑作、黄河文明 |

| 5000 | エジプトで農耕が始まる |

| 4500 | 【ウバイド2期(ハッジ・ムハンマド期)】 農業、遊牧、漁業が行なわれる、運河により中東各地との広い交易ネットワークが出来るようになる |

| 〜3800 | 【ウバイド3,4期】 都市化が進むものの気候が悪化し農業効率が低下、発展を築いたウバイド人がメソポタミアを去る |

メソポタミア文明のベースを作ったウバイド文化

わたしたちが授業で習った、文明の起こりは水源、川のほとりで……に照らして考えると、なら「2本の水源」にありつけたメソポタミアはさぞや良い場所だったことでしょう! と思ったのですが

一部分は水源に恵まれていても、メソポタミア全土が恵まれていた訳ではなく、雨が少なく乾燥しているなど、厳しい環境だったようです。

都市国家が形成されるまでに至った要因には、ウバイド人が灌漑農業を始めたことが決め手であり、そのおかげでどんどん栄えた末の都市国家形成だとされているみたいでした。

灌漑とは、農地へ水を人工的に供給すること。

(中略)考古学調査の結果、紀元前6千年紀ごろからメソポタミア、エジプト、イランといった中東で灌漑が行われていた証拠が見つかっている。それらの地域で自然な降水量だけでは生育できない大麦が栽培されていたことがわかっている。―― Wikipedia

メソポタミア文明、エジプト文明の始まり

| 3500〜 | シュメール人が入り、メソポタミア文明が始まる 【ウルク期】※ウルクは現在のイラクの語源でもある、アッカド語名 楔形文字、青銅製作、多数の都市国家(ウル・ウルク・ラガシュなど)形成 |

|---|---|

| 3200 | エジプト文明(BC3200〜) |

| 3000 | ギリシア人が南下し、エーゲ文明が興る |

| 3000 | ウル第1王朝建国、ウルがメソポタミアの中心都市へ 下図ではウバイド文化エリアあたり |

| 2650 | 上下エジプトを統一し、エジプト古王国を建国 |

メソポタミアの北部がアッシリア、南部がバビロニアで、さらにそのバビロニアの北側がアッカド、南部がシュメールなのだそうです。

| 2500 | ウル第1王朝がアッカド人に征服され弱体化、異民族に支配される |

|---|---|

| 2500 | インダス文明(BC2600〜) |

| 2300 | アッカド王朝(王サルゴン)によりアッカドとシュメールが統一される 人類の歴史上、最初の帝国らしい ※アッカド語はセム系言語で「シュメール」という言葉もアッカド語由来なのだそう |

| 2150 | アッカド王朝が異民族の侵略で滅亡 シュメール人がウルを中心に独立を回復、ウル第3王朝を建国 |

| 2070 | 中国最古の夏王朝が建国 |

| 2000 | エラム人の侵入によりウル王朝が滅亡 |

| 2000 | エーゲ文明が起こる |

| 1900 | 古バビロニア王国建国 |

| 1800 | インダス文明が衰退 |

| 1700 | 古バビロニア第6代国王、ハンムラビ法典の制定 |

| 1500 | 殷王朝になる、彗星の記録がある |

| 1500 | アーリヤ人がインド北部へ移動、ヴェーダ時代が始まる |

| 1500 | ヒッタイト人(インド=ヨーロッパ語族)により古バビロニア王朝が滅亡 ヒッタイトは撤退(カッシート人がバビロニアを支配) |

ちらほらと、聞いたことのある名前が出てくるようになってきました。

古代における天文の記録

この時期からもう既に天文の記録が出てくる、残ってくるようです。

占星術の発祥地は、チグリス・ユーフラテス二大河流域に広がるメソポタミア地方と言われています。しかし、占星術の起源は非常に古く、いつごろから存在したのか正確なことはわかっていません。

ただ紀元前2000年頃のバビロニアではすでに「黄道12宮」が考え出されていて、牡羊座を全12星座の首として第1位に定めていましたし、エジプトでも、古都テーベに近いデンデラー神殿の遺跡から、紀元前1700年頃の占星神話に基づいて制作したものと思われる「円形天文図」が発見されています。

現在知られている占星術についての最古の記録は、(中略)アガデ王朝サルゴン一世(前2600年頃)治世下の楔形文字による粘土板の写本で、アッシュルバニパル王(前668〜626年)の命により広く大領土から集められたものです(「クユンジク蒐集」と命名される)。現存する最古のホロスコープは、紀元前2767年7月16日、ヘリオポリス(太陽神殿)で作成されたものと言われています。

当時の占星術は、もちろん民衆のためではなく、王家や君主のためのものでした。いかに国を発展させるか、というか、王家が存続するかとか、災害が起きないためにはどうすればよいかといった色を持っていたのではないかと想像します。

余談ですが。

たまに占い師による本だったり商品・セミナー販促文だったりで、

みたいな表現をしたり、

みたいに煽る文句を見かけるけど、いやいや、順番が違うでしょうと思う。

🤔

権力者が恐れていたのは天災などであって、占星術の凄さではない……と思うし、百歩譲って占術が凄かったのだとして、どうしてそれから数千年経って、メソポタミアなり中国からこんなにも離れた場所にいる現代・日本に住むあなたが、その技術を習得できたと豪語するのだ。あなたには古文書が読めると言うのかね?

そうではなくて、当時の彼らにとって最先端の、今のわたしたちで言えば「科学」だったから信奉し、そこに答えを求めたのだろうとわたしは思う。遡った記録には、めちゃくちゃ正確で驚くものもあれば、ずさんで測定を誤った観測記録も残っているらしいし。

あの遠く夜空に輝く天体に運命を見、それを読み解く専門の知識を持つ限られた術師や天文学者たちが唱える言葉に重みがあったからこそ、信じていたんじゃないかしら。

あるいはまた、日食や月食といった天体ショーであったり、太陽が衰えていきまた復活していく様子を市民たちが驚き、怯え、ときに煽られていく、そうした民衆感情をうまいこと自分たちの崇拝へと手繰り寄せるための弁舌だったんじゃないかなあ……とも思う。我は宇宙に選ばれし君主なのだ! という。

だから何が言いたいかというと、そんな責任が取れない古代の王や権力者を持ち出してまで自分の商品を売るのは、嘘じゃないの、ずるいんじゃないですか、ということです。買いたい人が気持ちよくなれるなら、コミュニケーション成立しているのだから、別にいいけどね!

ハムラビ王の時代には、月の一日、七日、一五日、二八日は、お祭りの日であった。これらは、月の位相の、新月、半月、満月、晦に対応する。

神官たちは儀式の際に、天体や暦にもとづく「暦数」に神秘的な意味をもたらせた。

五と七という数はとくに重要で、前者の五は惑星の数をあらわし、後者の七は月の位相(新月から上弦まで、上弦から満月まで、満月から下弦まで、下弦から新月まで、つまり一月の四分の一が七日)をあらわすからである。これら二つをたしかりかけたりして、一二や六〇という数が重要になった。一二進法、六〇進法がいまでも時の単位につかわれているが、それらはバビロニア起源である。

そして、日本では四大文明に数えられるインダス文明は、4つのなかで最後に生まれたというのにあっという間に消えてしまいました……

インダス文明については記録が少なく、古代文字の解読も出来ていないため、限られた遺跡の発掘くらいしかデータが取れないのだそうです。

いよいよメソポタミアが統一されるが滅亡し分解

| 1300 | アッシリア人によるアッシリア帝国の台頭 |

|---|---|

| 1200 | 何者かがギリシアを侵攻、エーゲ文明滅亡、ギリシア暗黒時代へ |

| 1200 | 海の民がヒッタイトを滅亡させエジプトへ侵入 |

| 1200 | 北米、メキシコ湾岸でオルメカ文明が起こる |

| 1100 | カースト制度の形成が始まる |

| 1000 | 南米、アンデス産地でアンデス文明が起こる |

| 1000 | 周が殷王朝を倒す |

| 800 | バラモン教の深化 |

| 770 | 周が東へ遷都、春秋時代が始まる |

| 700 | アッシリア帝国がバビロン征服、メソポタミアを統一 |

| 650 | アッシリア帝国がエジプトも征服し、世界初オリエントを統一 これにより世界帝国が出現する |

| 600 | コーサラ国、マガダ国が興る |

| 612 | アッシリア帝国が滅亡 (新バビロニア王国、メディア、リディア、エジプトへ分裂) |

いよいよメソポタミア、オリエントが統一! と思いきや、帝国があっという間に滅亡。戦争がどんどん増えて、くっついたかと思えば分裂していきます。メソポタミアのあたりの土地って、古代からずーーーっとそうなのですね……

バビロニア王国とアレクサンドロス大王、そしてギリシャへ

| 586 | 新バビロニア王国、ユダ王国を滅ぼしバビロン捕囚 ユダヤ教が成立 |

|---|---|

| 550 | ジャイナ教の起こり |

| 538 | アケメネス朝ペルシアにより新バビロニア王国滅亡 ユダヤ人の解放 |

| 525 | アケメネス朝ペルシア、エジプトを征服しオリエントを統一する |

| 500 | ペルシアがギリシャへ侵攻し、ペルシア戦争が始まる(約50年間、4回にわたる) |

| 500 | 仏教の起こり、ウパニシャッド哲学 |

| 400 | 戦国時代、諸子百家の活動も盛んになる |

| 400 | ヒンドゥー教の起こり |

| 350 | アレクサンドロス大王による征服によりアケメネス朝ペルシア滅亡 |

| 331 | アレクサンドロス大王、エジプトにアレクサンドリアを建設 |

| 327 | アレクサンドロス大王、インドへ侵入する |

| 300 | 大王、病によりバビロンで死去、50年続く後継者戦争になる マケドニア、プトレマイオス朝エジプト、シリアと三国へ分かれヘレニズム文化へ |

| 250 | 秦で王が即位、のちの始皇帝 |

| 250 | シリアがインドへ侵入するが撃退される |

| 200 | 秦が滅亡、漢王朝へ長安遷都 |

| 100 | マケドニアが滅亡、ローマに属州 |

| 〜0 | ユリウス暦、ローマ帝国、地中海世界支配へ |

こうして眺めると、アレクサンドロス大王の功績は確かに凄まじいのだなとようやく理解できました。さらにインドまで向かっていたとは!

そして本当に歴史に明るくなくて、アレクサンドリアがエジプトにあったことも知りませんでした😓

消失してしまったというアレクサンドリア図書館、夢の中でいいから行ってみたいものです。

カルデア人の諸科学の揺籃であった大バビロニア帝国は(中略)滅ぼされましたが、占星術はそれによって命脈を絶たれはしませんでした。ペルシア人は好戦的な民族でしたが、クセルクセス王は平和を宣言し、バビロニアの文明を保護したからです。

ペルシア帝国に対抗したのが、(中略)アレクサンドロス大王です。(中略)彼の生涯を賭けた夢は、東方の文化とギリシア文明を融合させて、新しい世界文化を作ることでした。

彼の夢は実現しませんでしたが、彼の東方大遠征はオリエントの文化をギリシアにもたらし、さらに彼の没後、プトレマイオス王朝の擁護のもと、エジプトの都アレキサンドリアに、占星術・暦法・哲学・幾何学・自然科学などの古代科学の楽園を築いたのです。

そして最近よく目に留まる老子も、この紀元前500年ごろの諸子百家に当たるのですね。

彼は道教の始祖とされているようですが、なんというかこれもマジックで、彼が「道教」を始めたり教えていた訳ではなく、後生の人が権威である彼および彼の書物を用いて宗教を始めたってことなのだな〜と納得が行きました。

駆け足でしたが、とりあえずの紀元前でした!