前編からの続きです。共同親権に賛成する人達の意見を見ていきたいと思います。

共同親権に賛成する親たちは、何を問題視しているのか

ここまであまりに母親側の意見を見てきたので、反対に共同親権を賛成する方々(主に男親の方々?)の意見を探してみました。

- 母親に子どもを連れ去られた父親の方

- 実子誘拐(母親が子どもと急に別居することを指している? ようでした)

- DV などの冤罪をかけられたという方

- 面会を希望しても会えない、交流断絶は虐待だという方

- 日本では母親が95%親権をとっているのはおかしいという方

- 母親が子どもを道連れに自殺した事例を挙げている方

- 養育費でもらっても、母親が使途不明金にするのだという意見

- ハーグ条約から見たら、日本は犯罪が許されている状態だという意見

- 離婚協議で稼ぐ弁護士が共同親権に反対しているという意見

こういった理由や、発言を見かけました。

| DH0 | ただの罵倒 |

|---|---|

| DH1 | 人格を攻撃する |

| DH2 | 論調を批判する |

| DH3 | ただの否定 |

| DH4 | 論拠ありの否定 |

| DH5 | 相手の主張の一部が間違っている説明つき |

| DH6 | 相手の主張の本筋が間違っている説明つき |

ただ、わたしがネットで見た限り賛成派の方々は前述の反論ヒエラルキーでいうと「DH1〜DH3」が多く(もちろん、女性・反対派にもとても多いのだけども)

このポストに共同親権反対派が騒いでるけど、きちんとダメージが入ってる証拠。

人口が減少している今の日本にはこういう力と意志を持った”怖い男”が必要。

家庭から逃走しようとする女どもに男の威厳と迫力を見せなければいけない。 https://t.co/leIRKISFzO— たかちほ (@atwejg) March 24, 2024

DH4〜DH6のものがなかなか見つけられず……ご存知の方がいらしたら、教えてください🙏💦

論拠ありの否定で見受けられたのはこちらの方だったのですが、

共同親権デマまとめ

・DVから逃げられなくなる→父母どちらかがDV主張した時点で婦人相談所が介入

・日本の男性のミソジニー法だ→諸外国からの度重なる圧力で作らされた法律

・児童虐待が深刻になる→全世帯の1.5%の母子世帯が児童虐待事件全体の30%を占めており、ママ単独親権は虐待リスクの塊

— rei@サブアカウント (@Shanice79540635) April 12, 2024

このポストにある「母子世帯が児童虐待事件の30%を占めており」のデータを見つけられず。どこの情報なのかなと🔍している中で、こんな記事を見かけました。

①実母による虐待が多い、あるいは実子誘拐がある

令和3年度は虐待で50人死亡 こども家庭庁が検証結果公表

令和3年度に親などから虐待を受けて死亡した子どもは、心中を除くと全国で50人でした。

内容別では、

▽「身体的虐待」が21人(42%)

▽育児を放棄する「ネグレクト」が14人(28%)などとなっています。また、「実の母」から虐待を受けていたのが20人で全体の4割を占めました。

年齢別では「0歳」が24人と最も多く、次いで「1歳」と「3歳」がそれぞれ6人などとなっています。

これによれば、亡くなったお子さん😢の虐待されたケースを開いたとき、全体の4割は実母によるものだったということですよね……。

ですが、こんなデータもありました。

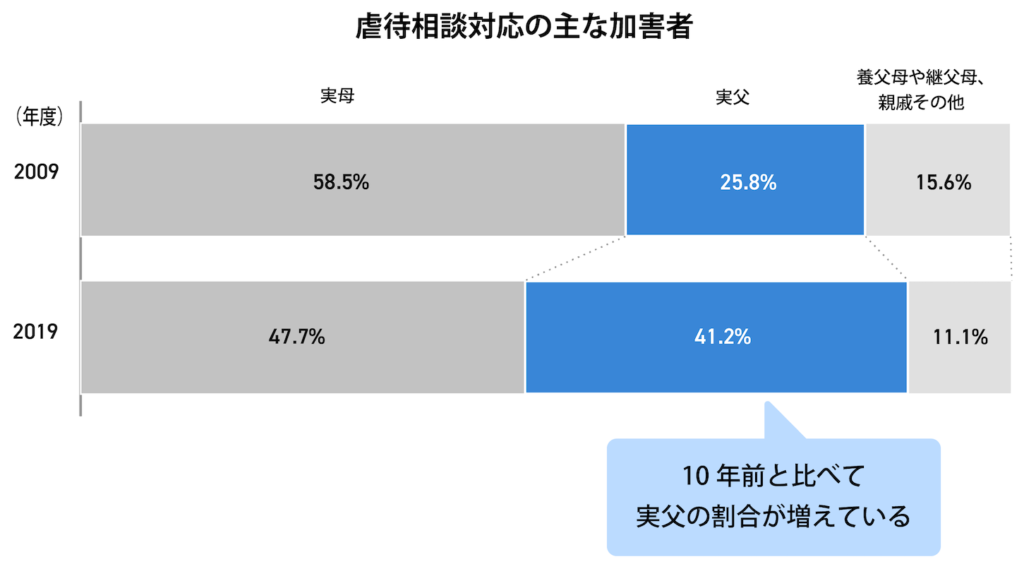

反例1.児童虐待の主な加害者はこの10年で実母の割合が減り、実父が増えている

推移を見ると、実母の占める割合がこの10年で11%ほど減っているのに対し、実父の割合が増えています。

これらは児童相談所、つまり、福祉側が把握している虐待のうちの加害者の傾向になります。

一方で、警察が関わり、刑法や児童福祉法などの違反が認定された虐待の統計もあります。

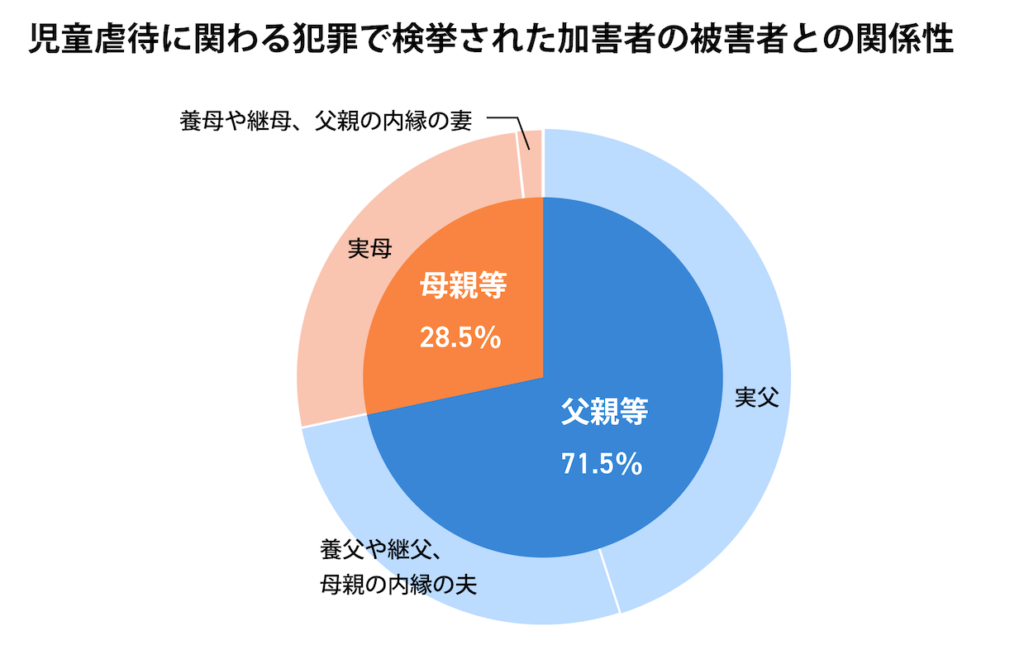

警察庁の「犯罪白書(2020年版)」によると、虐待に関わる犯罪で検挙された人数は2019年に2024人でした。そのうち、実父や養父・継父などの「父親等」は72%を占めます。一方の「母親等」は29%で、犯罪で検挙された数では父親等が母親等の2.5倍あることになります。

児童相談所がカウントしているものと、警察署が関わってカウントしている虐待とで、データが異なるようです。かたや、母親が全体の4割を占めていた。しかし、犯罪で検挙されたときは父親が全体の7割を占めていた。

……これはどのように受け止めれば良いのでしょう。

反例2.警察庁によるデータでは、虐待の加害者は父親等の割合が7割

児童虐待で検索すると、法務省による犯罪白書まとめ記事もありました。それによれば、

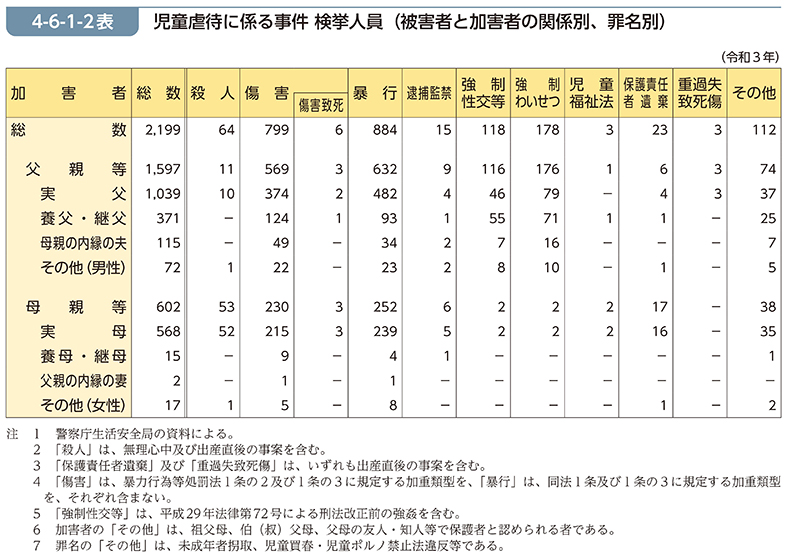

令和3年の児童虐待に係る事件の検挙人員について、被害者と加害者の関係別及び罪名別に見たものである。

総数では、父親等の割合(72.6%)が高いが、殺人及び保護責任者遺棄では、母親等の割合がそれぞれ82.8%、73.9%と高かった。

また、母親等のうち、実母の割合が94.4%とほとんどを占めるのに対し、父親等のうち、実父の割合は65.1%であった。

さらに、加害者別に罪名の内訳を見ると、父親等のうち、実父では傷害及び暴行が8割以上を占め、強制性交等及び強制わいせつは1割程度であったが、実父以外では傷害及び暴行が6割程度にとどまり、強制性交等及び強制わいせつが3割弱を占めた。

実際に、母親だから・女性だからという理由で親権を勝ち取っただけで、自分が暴力的だったのに父親のせいにして逃げる人、不当に父親と会わせない方がおられるのかもしれません。

そして母子家庭に育ち、母親からの虐待に苦しんだ方もおられるだろうと思います。

ただ、そもそもは母親側の心配も、父親側の怒りも、法規制によって解決できることなのか? というと……

本来は裁判沙汰になる前にコミュニケーションできたら望ましかったことで、どうしてそれが出来ないのか? という理由はそれぞれの家庭で違うはず。いろんな状況があるのだろうと考えると、一概に「共同親権」だけでくくれない話になっていきますね。いや、そんなの今更持ち出すなよって話なんだけれども。

📝

統計で見ると

●子どもの命を奪うのは、ほとんど母親(該当加害者64人中、53人)。

●子どもに暴行を与えるのは父親が多い(該当加害者884人中、569人)。

●強制性交(該当加害者118人中、116人)や猥褻行為(178人中、176人)は、圧倒的に父親または養父によるものだと言えそうです……。

反例3.性的虐待は自覚できず、あるいは相談しづらく、まだ目に見えていないケースが多い

さらに、下記の文章を読んでハッとさせられました。

しかし、性被害のデータを見るときに注意しなくてはならないのは、警察などによって公開されている統計情報はあくまでも「犯罪」として認知されたものに限られるということです。

先ほどまでのデータは警察によるものでした。警察に助けてと駆け込み受理された人たちの数です。

小さな子どもが、例えば親や身近な大人から性的暴力を受けたときに、そのことが分かるでしょうか。そしてそれを誰かに訴えることができるでしょうか。

わたしは難しいのではないかと思います。あったとしても、かなりのレアケースだろうと想像します。

性被害が犯罪として処罰されるためには、まずは被害者が被害を警察などの捜査機関に訴え出ることが必要です。

しかし、性被害は個人の性的尊厳に関わる極めてプライバシー性の高い問題であり、大人でも羞恥心を感じたり自責の念に駆られたりする傾向が強いため、身近な人にすら被害を相談しにくいという特性があります。

この記事によれば、「性被害認識まで平均7年以上」かかるとあります。もしそうであれば、これまで見てきたデータには数えられていない被害は膨大にあるはずです。

②虚偽DV、実子誘拐ビジネスをされたと主張する別居親が増えている

また、こんな記事もありました。

DV被害者は、5年ほど前から受難の時を迎えている。

裁判や調停の場で、「虚偽DV」「連れ去り」「実子誘拐」などの強い言葉を投げつける別居親が爆誕している。同居親を誘拐犯として刑事告訴し、同居親の代理人となった弁護士に対して、「実子誘拐ビジネスで儲ける悪徳弁護士である」とSNSで実名を晒し、所属する弁護士会に対する懲戒請求を繰り返す。

確かに、DV被害に怯えて別居した親もいれば、自分都合で子どもを連れ去ってしまう母、父親もいることでしょう。

離婚後共同親権賛成の声がここまで大きくなったのは、弁護士たちのせいだろう。離婚条件に応じるまで、子どもに面会させてあげない等と言い張る弁護士。僕もそれをやられたことがある。何一つDV癖のない男性の依頼者だった。子どもを道具にするやり口。これが、離婚後共同親権が盛り上がった背景。

— It’s law 1969🌻🇺🇦 (@xmg_on) April 14, 2024

こんなポストも。また、国際結婚のカップルで国外に連れ去られてしまったという声もよく上がっていました。世界的にみたら犯罪なのに、日本では取り締まられないので子どもと会うことが出来ないと。

なかには母親というポジションを最大限活用して、お金だけ請求し面会謝絶する、子どもに父親が悪いと説き伏せる、そうした行動は可能かもしれません。

暴力的だが親権を持つ母親から子どもを助けたいと思われている父親にとっては、「共同親権」は早く施行されてほしい法律になるだろうと想像します。

③父親はこと親権や離婚に対して、不利なことが多くフェアではない

男性サイドに立った離婚仲介や親権についての記事を探しました。

そしてこんな本を見かけ、中は読んでいないのですがタイトルだけで震え上がりました。。。

『妻が怖くて仕方ない』

『捨てられる男たち 劣化した「男社会」の裏で起きていること』

他に、弁護士の方によればこういった文章も。

離婚の条件は当然、夫婦の間で公平であるべきですが、たとえば親権については現在の日本の法律では共同親権が認められていないこと、養育費については男性の方が収入の多いことが多く、男性の負担が大きくなりがちなことなど当事者の立場からすると、「本当にこれが公平な離婚条件なのか。」と感じることも少なくありません。

また、妻からモラハラを受け離婚を考える男性も増えているそうです。

妻から暴行を受ける例は多くありませんが、日常的に暴言を受けていると訴える男性が増えています。「死んでしまえ。」といった直接的な暴言だけでなく、「役立たず。」「家に帰ってくるな。」といった暴言まで幅広いです。これが長期間続くようであれば大きなストレスになります。心因性の病気を患う方もいらっしゃいます。

(中略)不倫、DV、子どもの虐待といった原因があれば慰謝料は発生します。相場は150~300万円といったところでしょうか。ケースバイケースの側面があり幅広いです。

家に帰るたびに暴言を言われたら……想像するだけでしんどいです。他に不仲の理由としてこの記事では「①妻が家事をしない、②性交渉がない、③金銭に対する考え方が異なる、といったことが多いようです」とありました。

性交渉についてや家事などは、女性サイドの恨みつらみもネットでよく見かける事柄で、どちらかだけを否定することは避けたいのですが、こういった視点から思うと、「なんで男性だからって」と考える人が多いだろうなと思います。

男にとって、離婚は決して有利な戦いとはいえません。むしろ、お金のこと、子どものことなど、すべての戦いで不利な状況にあるといってもよく、文字通り「アウェイでの戦い」になるでしょう。

(中略)離婚問題を扱った書籍もインターネットのサイトも、パステルカラーに象徴されるように、その大半は女性のための情報です。

(中略)そして、いざ弁護士に相談したり、調停で調停委員と話したりしてみると、男の側の訴えはほとんど通らないことに驚くはずです。

あなたが日本に住む男性であるなら、その信頼は一気に覆されることになります。どう考えても不合理なことが起こり得ますし、それを弁護士に相談しても、「たしかに不合理かもしれませんが、これが裁判の現状です。あきらめてください」と言われるのがせいぜいです。

男性すべてが支配する側にいるのではない。実は、支配されている男たちが増えている――。

長年、男性の生きづらさをテーマに取材・調査を続けるなかで、そんな観点を持つようになったきっかけが10年ほど前、男性のDV被害者へのインタビューで複数の取材対象者が明かした次のような発言だった。

「妻に稼ぎが足りないと責められ、殴られても、男として情けなくて何もできない」

「男がDV被害に遭うなど男の恥で、公的機関に相談することなどできるはずがない」――。これは、明らかな妻からの支配である。本書を貫く主要なキーワードである。

(中略)例えば、過去のある時点ではつらさを明かさず、平静を装っていた男性が、取材の歳月を重ねる過程で少しずつ本音を話してくれるケースも少なくない。

先ほど、性的虐待を受けた被害者は自覚しづらかったり(認めることで傷つく)、それを相談する心理的ハードルが高い、という内容がありましたが、

あるいは同じような構造で、長く求められ押し付けられてもきたジェンダー像(男なんだから強く在れ、勝て、稼げというような)に見合わない悩みを男性は誰にも相談できない、自分で認識もできない、弱さを受け入れたり認めてもらえないという社会的な歪みは大きいだろうなと感じました。

こうした周辺を🔍しているときに、やっと落ち着いた意見を見ることができました。少しホッとしました。

人格攻撃、誹謗中傷などはやめて、共同も単独もどちらにもメリット・デメリットがあることを認め、そのうえで、どうすれば子供の利益になるかを話し合えるような、そんな議論になってくれたらと願ってます。

拙速すぎるという意見も多いようですが、少し疑問です。

なぜならば、この話は(6/8)

— 外川浩子(とがわひろこ)@『人は見た目!と言うけれど』著者 (@mfms_hiroko) April 12, 2024

世界で進められている共同親権と、遅れている日本??

また、賛成派の意見には「国際的にみたら、日本は遅れすぎている」「全然、急いで決まった法案じゃない」という反論がありました。

よく引用されているのが、法務省によれば、諸外国で単独親権のみが認められている国は

この表からもわかるように、諸外国では単独親権だけでなく共同親権も認める国が圧倒的多数となっています。

ただし、共同親権を認めている国の中でもその内容は国によって異なっている点に注意が必要です。

よく分かりませんが、そうであるなら、与党がこぞって進めようとする理由はそこにあるのかもしれません。もし異常に早く運んでいるのだとしたら、いつも言われてきた「外圧に弱い日本」外国からのプッシュで急げ急げ、という力が動いているのやもしれません。

採決では、修正で合意した自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党が賛成し、共産党は反対した。

小泉法相は採決に先立つ質疑で「父母が協力して子どもを養育する。子どもの利益を確保する観点から(民法の)規定を見直す意義は大きい」と改めて強調した。

肯定派でよく強調されるのが、強制的に共同親権になるのではないと。単独と共同のなかから「選択できるようになるよ」という言い回しに感じました。

それは一見、ステキなことに思います。

父と母の協議で決まらない場合は、「単独」か「共同」かを家庭裁判所が判断するなどとしています。共同親権をめぐっては、DVや虐待などで円満に離婚できない場合などの懸念が指摘されていましたが、各党の協議により、親権を選択する際に「父母の双方の真意」を確認する措置を検討することなどが盛り込まれました。

父母の双方の真意を確認する措置……

これはどんな措置なんだろうか。これが1番重要なところだと思うのですが

先の、シングルマザーをサポートする団体のアンケート調査では、家庭裁判所の判断や、調査官に対する不信感がバリバリでした。もしあの声が実態で、あのままで共同親権が進むなら、それは確かにかなり危険なのでは……と思ってしまいます。

改正案は今国会で成立すれば2026年度までに施行される見込みだ。

付則には、法施行後5年をめどに制度などを再検討することなども盛り込んだ。法務委では、「急迫の事情」などをガイドライン(指針)で明確化することや、家裁が親権を判断するため、裁判官の増員など体制拡充を求める付帯決議も採択した。

では共同親権も認める諸外国では、どんな対応や支援をしているのか

最後に、違う視点をもらってみましょう。

裁判所の判断に当たり、外部の専門家や関係機関の関与が認められている国もある。

例えば、オーストラリアでは、裁判所は、子にとって最も適切な判断をするために、子及び家族についての専門性及び経験を有するソーシャルワーカーや心理学者を、家族コンサルタントとして指名することができ、家族コンサルタントから裁判所へ報告書が提出される。

裁判所における判断以外の対応として、韓国では離婚時にあらかじめ紛争解決方法を決定している場合には当該決定に従って解決するとしている。

また、タイでは、児童の保護に関して権限を有する社会開発・人間の安全保障省が、両親の一方の通告を受けて、子に対する非合法な取扱いをしていると疑われる親に対して助言や警告をすることができる。

―― 離婚後の共同親権について – 離婚後の子の養育の現状と共同親権に関する議論 – 参議院常任委員会調査室・特別調査室

やっぱり、直接利害の絡まない、専門の第3者が入ることであったり、予め契約書を交わしておくことが求められるんですね。

面会交流及び養育費の取決め

面会交流及び養育費について、離婚時に取決めをすることが法的義務とはされていない国が多いが、韓国、オーストラリア、オランダ等では法的義務とされている。

―― 離婚後の共同親権について – 離婚後の子の養育の現状と共同親権に関する議論 – 参議院常任委員会調査室・特別調査室

養育費の義務も合わせて可決してよ! という声も多かったですね。そうした法的義務を命じている国もあるんですね。さすがの面々。

(中略)公的機関による面会交流及び養育費の支払についての支援

面会交流について、支援制度がある国が多く、父母の教育、カウンセリング、面会交流が適切に行われるよう監督する機関の設置等の支援が行われている。

例えば、アメリカ(ワシントンDC)では、子の監護に関する裁判所の手続において、全ての親に子育てに関するクラスの受講を義務付けており、ドイツやスウェーデンでは、行政機関による面会交流の取決め支援が行われている。

―― 離婚後の共同親権について – 離婚後の子の養育の現状と共同親権に関する議論 – 参議院常任委員会調査室・特別調査室

支援や教育的なプログラムが入るのも素敵だな〜と思いました。親になるって分からないことだらけ、初めてで困った! という声はどの親御さんからも聞きます。子どもでも大変なのに、パートナー同士の上手い折り合い方や、ちょうどいい喧嘩というか反論の仕方、共働きの中での分担についてなどプロに相談できたら……たくさんの衝突が減るのでは。

共同親権という括りを設けるのであれば、補助も増えてほしい〜。

養育費の支払については、例えば、アメリカ(ワシントンDC)では、コロンビア特別区政府の司法長官室養育費支援部門において、親の所在の特定、養育費を求める親を代理し裁判所の支払命令の取得、支払命令の執行(給与差押え、自動車運転免許・車両登録・パスポートの停止による間接強制等)といった支援を提供している。

また、スウェーデンでは、両親の一方が養育費を支払わない場合に、同居親が低所得である場合には国から保護費が支払われることがあり、国が養育費を支払わない非同居親に対し、保護費分を求償することができる制度がある。

―― 離婚後の共同親権について – 離婚後の子の養育の現状と共同親権に関する議論 – 参議院常任委員会調査室・特別調査室

制度を作ったから、支援したから、全てが解決する訳ではないと思うのですが。

こういった補償があったら心強いですよね。

意見が合わないとき、コミュニケーションはこと難しい

この「共同親権」1つとっても、ネットを介した反論だけで壮大な罵り合いが起きていて。それが身近な家族であれば、どれほどエスカレートしたり、冷静に話し合うのが難しくなることだろうと思います。

例えばもし離婚があり独りになったことで後悔した。だから本腰を入れて、父親・母親・子どもたちでお互いを理解しあおうと決意できたなら、傾聴しあえたら、素晴らしい結果に繋がれるのではないかと思うのですが……

そもそも根底に「相手と分かり合いたい」という意思や気持ちの余裕がある人でなければ、ムリですよね。法律で定められたとて。それを分かっているから、アメリカや韓国では善意を信頼ではなく、義務化しているのでしょう。

まして相手が暴力を振るってくる、ストレスが強い環境下においては話し合いなんて土台求められる訳がなく。そういった立場にあるひとり親とお子さんが強制的にまた加害者へ引き会わされる、引きずられることに発展してしまうとしたら、恐ろしいと感じました。どうか守られてほしいです。

最近、別の理由から、意見のぶつかる家族でのコミュニケーションに悩んでいるところだったので、胸に迫ってくるものもありました。

身体的な暴力や、アルコール依存症などではない相手、というのは大前提で。もう知らない、関わりたくない! と断ち切って終わりにしてしまいたくない相手なのであれば

健全な関係性を築きたい(理想)けれど難しい、たくさんのショックを受けた過去があり互いに思い込みが邪魔する(現実)……

そうした状況なのであれば、たとえ相手は変わらなかったとしても、自分が過去に縛られ続けるのではなく、自分ごと赦せたらと思います。難しいけれど、どおりでそうした解決や未来を目指す本(距離をおくとか離れるではなく、互いに乗り越えて変わって快適に生きていく家族像の本)が見つけられなかったんだなと腑に落ちる思いもありました。

男性だから、女性だからとか、

父親だから、母親だから、だけで断じたり決めつけたりはなく、かといって何かの役割や要求だけを押し付けられたり崇拝されるでなく……

親と子の人権や安全が守られていく世の中に向かってほしいです。この混乱も過渡期であり、そうした未来に向かうための欠片なのだと思いたいです。

✨

最後までお読みくださって有難うございました。あなたの持っていた不安や混乱が少しでも小さくなっていたら嬉しいです。