1本の記事にするほどではないかなと思う、思ったことや考えたことを綴っています📝

📝 梅干しが万能薬になる理由をエネルギー観点から考えてみるを読む

📝 メルマガ「内側を浄化する、奇跡みたいなコミュニケーション 〜あなたのHomeはどこ?」をお送りしました📨を読む

📝 ガンと代替医療と、すごく疑わしいユートピアを読む

📝 クリスタライズ・Webコンシェルジュはじめますを読む

📝 面白すぎて身悶えするような本を読む

📝 SNSと上手く付き合う方法?? 夏目漱石と占星術とコンプレックスを読む

📝 老化の個人差、美容、やる気、自信に連なるものを読む

📝 天才たちの語り、入れ込む教えを読む

📝 自分を生きる、というのは正気で自分を観ていることだを読む

📝 ポリヴェーガル理論と、胃の発生から銀河へ…を読む

📝 人とのコミュニケーションについてを読む

- 2024-06-24 梅干しが万能薬になる理由をエネルギー観点から考えてみる

- 2024-06-23 メルマガ「内側を浄化する、奇跡みたいなコミュニケーション 〜あなたのHomeはどこ?」をお送りしました📨

- 2024-06-19 ガンと代替医療と、すごく疑わしいユートピア

- 2024-06-13 クリスタライズ・Webコンシェルジュはじめます

- 2024-06-08 面白すぎて身悶えするような本

- 2024-06-04 SNSと上手く付き合う方法?? 夏目漱石と占星術とコンプレックス

- 2024-06-01 老化の個人差、美容、やる気、自信に連なるもの

- 2024-05-31 天才たちの語り、入れ込む教え

- 2024-05-30 自分を生きる、というのは正気で自分を観ていることだ

- 2024-05-29 ポリヴェーガル理論と、胃の発生から銀河へ…

- 2024-05-28 人とのコミュニケーションについて

2024-06-24 梅干しが万能薬になる理由をエネルギー観点から考えてみる

このあいだ、友人たちが「梅」仕込みをする場に参加してきました😊

梅、かわいい♡ そして完熟梅からただよう、なんとも言えぬ美しい香り……幸せな時間だった!

それにしても、まさかこんな自分が、未来にいると思わなかった。

なにせ、子どもの頃、わたしは梅干しが大っキライだった。

唯一、ぜったいに食べたくないものというくらい避けていた。

お弁当のごはんに埋め込まれた小梅の、周辺にベットリと付着した赤い色素がキライだった。クチャクチャにシワが寄った見た目も好きじゃないと思ったし、独特な味わいも好みではなかった。

ファーストインプレッションで「嫌い」判定。

……そして小学2年生か、わたしにとって梅干しを「食わず嫌い最上位」へと移行させる、衝撃的な事件が起こった😂笑う

「わたしは梅が好きじゃないから、その飴は要らない」と伝えたら、梅肉入りのキャンディを手にした同級生から「目をつぶって」と言われ、嫌な気持ちになりながら仕方なく目をつむると、果たしてやっぱり彼女から無理矢理に口の中へ入れられた。というお話。

場所はその子の家の居間で、ゴミ箱もどこにあるか分からない。

まさか人様のテーブルや畳の上へ、自分の口から飴を吐き出すわけにもいかず、手に触れることもしたくない。

しかし絶対に“梅の味”を感じたくなかったわたしは、そうとうに大きいその飴を、ひとなめもせず一気にむりやり飲み込んだ。

はなはだしく不愉快だった。

そして、梅を好む人はこんな非道を強いてくるのか、と思い😂 よりいっそう「わたしはもう一生、梅干しを食べない!」と、梅との絶縁を決めた😂😂

そのくせ、日本の食文化において、梅干しはトップの座に君臨している。消費量が減っていると言われるが、日本人なら梅干しは体にいいと、疑うこともなく誰でも知っているんじゃなかろうか。

つまり、めちゃくちゃ特別扱いをされている。

お弁当といえば一部分には白米が敷き詰められる。その白米の真ん中に鎮座できる唯一のポジションを得ている。日本国旗になぞらえ、日の丸弁当なんて称号まで与えられている。

こんな食べものはそうそう無い。😂😂

だけど、わたしは梅干しそのものを見た時に「好き」だとか「食べたい」という気持ちが少しも湧いてこないものだから、その扱いが解せない。

さらには、大人やテレビや常識的に周囲からも「体にいいもの」とか「食べるといいもの」と押し付けてくるので、ますます梅干しを避ける気持ちに拍車がかかっていた。

わたしのその梅干しギライは、長いこと張り付いていた。

わたしは決めると一直線なので、親の仇かというくらいに避け、付着したご飯粒もきれいに避けて残していた。😂😂

だけど梅肉を小さーーーく刻んで、混ぜ込まれたごはんは??

とても素敵な人から丁寧に振る舞われた手作りの梅干しを見たときにどうするか??

わたしの持つ「梅干しは許さない、絶対に」という条件が揺るがされることが続くうちに、わたしは一体なにをやっているんだろうと思えてきた。

そうしてある日、避けるのが、ずっと気を張るのが、めんどくさいな……と思った。

「もうなんだかんだで、梅風味だとかで避けきれないものや、混入していると知らずに口に運んだりで、わたしは梅を食べたことがあるはずだ」

「そして、あの頃は大嫌いだと感じたものでも、今のわたしなら食べられるかもしれない」

「何より避けなくてはいけないものがあるより、食べられるものが多い方が生きやすいだろう」

「そのときそのとき、目で見て口に運んで、食べたい梅干しは食べればいいし、嫌いな味わいや食べたくないときは残せばいい」

そうして、わたしの嫌いな食べものはその日消失した。

これは対象が「梅干し」だから気が抜けるというか、しょうもないハナシだけど😂😂

好き嫌いってほんとうに、当事者からすれば本気で、しかしよそから見るとバカらしく聞こえる話なんだよね……と思う。だからどちらも、バカらしいこともシリアスなことも、事実なのだ。

例えば「男性が苦手」という人、あるいは「女性が苦手」という人がいる。

それは、わたしが梅干しに対して感じたファーストインプレッションと、その後に続いたエピソードとで縛り付けられていた状態と同じことだと思う。

いろんな梅干しがあるように、いろんな男性も女性もいる。

そして実のところ、あなたが苦手に感じ強く印象に残ったのは、梅干しや男性や女性そのものじゃなく、そこに介在する背景や文脈や導入だったのかもしれない。

わたしは大人になった今振り返ると、当時わたしが抵抗したかった、貫きたかったのは梅干しを嫌うことではなかった。

自分が好みじゃないと感じたものを、周囲の人が「あなたの感覚は間違っている」とばかりに、なぜかも考えず健康だの常識だので説き伏せてくるような姿勢が大嫌いだったのだ。その理由や原因も考えないで乗っかる姿勢を唾棄していて、絶対にそういう人間になりたくなかったのだ。

そして何よりも、着色料ベッタリの食べものが白米に移る様子に、なにか許しがたいような汚さや醜さを感じてしまっただけで、それは梅干しそのものじゃなかったんだよな、と思う🤔

塩分が浮いてキラキラと白い粒が光り、ふくよかで真ん丸とした南高梅を熟させ、ひと手間ひと手間に集中し赤紫蘇で色付けされた梅干しと最初に出会っていたら、子どもの頃のわたしは感動を覚えて味も好んでいたかもしれない。

そして、日の丸弁当と国をあてがわれるくらいに日本で梅干しが重宝されてきた理由は、古来から多湿な日本で求められる、強力な抗菌力・腐敗防止力があったからだろう。それなら、神さまから受け渡された大切なお米と共に添えてもなんら違和感はない。

神さまが好まれる、ケガレのない空間を作るために用いられる塩で漬け込んだ果実を、天照大神の光で干した特別な漬物は、確かに日本を象徴しているかもしれない。梅干しだって太陽光だって、わたしたち人間が生きていくことを助け、死に向かうことから遠ざけてくれるから有り難いものなのだ。

自然療法においても、「なろう系主人公ですか?」と言わんばかりに無敵ヒーロー扱いをされている理由は、エネルギー的観点というか風土で眺めてみるとナルホド、と思う。

だって自然療法界のいう、梅干し効能はチートすぎる。

- 抗菌、防腐、食中毒予防

- 抗酸化

- 疲労回復

- 血液の浄化

- 高血圧、糖尿病予防

- 解毒、老廃物の排出

- 整腸作用

- 鎮痛、消炎作用

- 精神安定

- マクロビ曰く、極陽なので極陰のガン対策

これが本当なら、どうしてこんなにパワフルな食べものに成り得たんだろう?? と、わたしは存在を知ったとき不思議だったのだけど、ここで風土というか陰陽思考というかエネルギー的に眺め直してみる。

すると、まず梅の実を収穫する時期がこの梅雨シーズンであることが特徴的だ。

つまり最もジメジメした季節である。陰陽で考えると、太陽光は極陽(夏至)に近いが、水分量で考えると極陰(梅雨)という、どっちにもインフレ状態みたいなタイミングだと思う。とにかく極端である。

そして、そこへ次に登場するのが塩という立役者である。

日本なら、あらゆる命の源たる海水を煮詰めて凝縮させた結果に生じるその成果物は、果たして浸透圧によって相手から水っ気をどんどん抜きとる技を持っている。

だから、雑草を死滅させたいときには除草剤代わりにだって使用される塩。しかしその力が強すぎるので、ひとたび土に撒いてしまうと大変な目にあう。というか土の成分や中の菌たちは大パニックである。間違っても畑に撒いてはいけないシロモノだという。

そういえば、神が人間を死滅させるときだって塩が使われた。ソドムとゴモラの街では、唯一神エホバが「言うことを聞かない悪い人間は滅ぼしちゃうぞ☆」と言って天から降る火で根絶やしにされたのだが、言いつけを聞かず振り返った妻が塩の柱にされたという。

なんだって塩なんかに、と子ども心に思ったけれど、体中から水分が抜き取られる拷問と考えると、非常に恐ろしい刑罰に感ぜられる。振り返っただけなのに……!?

そんな超強力マジカルパワーで菌たちを死滅させてしまうスーパー物質でギュウギュウに漬け込まれた梅の実から、水分を根こそぎ吐き出させビンに上がってくるのが、梅酢である。酢というやつも極端な液体だ。農薬代わりに散布されることがある。かと思えば石けんシャンプー後にリンスとして用いられることもある。

この酢で実が浸かれば一安心。カビや腐敗を防ぎ一定時間をかけて漬け込み終わると、この次に待っているのはこれまた最強の太陽光なんである。太陽光の持つ力は凄まじい。美容面でいうと活性酸素が生まれ肌が痛み老化を促進させるといって毛嫌いされるように、強烈な紫外線が出ている。

その太陽が最も高く、力を持つ時期に、いそいそと――しかも3日間は晴天が続く日を狙って――ビンから取り出した梅の実たちを外に並べて、干す。

もうここまで眺めてきただけでも、梅たちは大変な激動の旅をしている。ものすごい水分量のなか結実したと思ったら、塩で余すことなくその水分を引っ張り出され、今度は最強パワーの太陽のもとでとことん乾かされる。

これで終わると白い梅干しとなるが、わたしたちのよく知る赤い梅干しは、塩漬けして酢が上がってきたあとに、赤紫蘇を入れて一緒に漬け込まれたルートを辿ったものを言う。

赤紫蘇の色もまた強烈だ。わたしが住む京都には、大原という地域があり、そこは赤紫蘇の名産地で知られている。

昔は茄子の色を見ても「黒っぽい紫だなぁ」としか思わなかったが、この赤紫蘇といい、紫色というのはレアだと思う。緑色が茂る中、こんな色がモサモサと群生していたら、わたしだったらビビる。あいつらは毒でも持っているんじゃないのか、と思う。

日本で知られる植物や野菜のなかで、こんなに黒っぽい色相チームは多くない。たぶん。少なくとも日本の食べもので眺めてみたら、相当に野菜界においては偏っている派閥である。

黒というのは五行でいうと「水」に分類され、つまり陰に該当する。

極陽は「火」で、夏至の頃。極陰は冬至である。

茄子を食べると体が冷えると言われるように、紫色というのは赤外線〜紫外線という光スペクトラムで考えても、極陰に引っ張る性質を持っている。

だいたい、紫蘇という漢字だって意味深すぎる。

蘇らせる、なんて言葉を付けているあたり、人間の紫蘇に対する相当な期待の強さがうかがえる。ちょっと効く、ちょっとイイネ! なんかでこんな大層な文字をつけるはずがない。尺が長すぎるので、紫蘇の考察は省くけれど、この赤紫蘇から塩を用いてアク抜きし、先ほどまでの梅と組み合わせるあたり、もう「鬼に金棒」感がある。

わたしが思うに、梅干しのスーパーすぎるチート技能を支えているのは、とことん極陰と極陽を行き来しているそのひっくり返り度合いの大きさと、回数なのだと思う。

2024-06-23 メルマガ「内側を浄化する、奇跡みたいなコミュニケーション 〜あなたのHomeはどこ?」をお送りしました📨

「体」と「心」と「魂」と呼ばれる3層レイヤーで人を表すとき

わたしたちは3種の食べもの(エネルギー源)で生命を繋いでいると思います

「体」は物質

非自己の命をいただき、不要になったものを出す(摂取/排泄)ことで成長していく「心」は感情

他者との触れ合いで生じる求心・遠心(近づきたい/離れたい)に広さと深さを育まれ「魂」は情報

目に見えない気のイン・アウト(感動/違和感)を交換しあう

一体感から常識や時代を超えたアイディア、生命、進化を生み出す可能性をもつ

ネット空間に置き換えてみたとき、

「言ってもまーリアルじゃないから」

「クレジットカード情報の流出とか、炎上とかプライバシーとか、そういうのだけ気をつければ」目に悪くて眠りの質を下げるくらいで、

読み手である限り、いくら情報を取り入れたって危険じゃない・・・むしろ取れば取るほどオトクじゃない?

そう思われているとしたら

「いやいや、ネットこそ、あなたの意識と見知らぬ魂とがぶつかりあってるところで!!」

ということを、わたしはずーっと叫んできたのだなと

……こんな内容が、1万4000文字でギュギュッと詰まったメルマガです

実は先日、メール業界全体のスパム対策感度がめちゃくちゃに高まりまして

(Web関係者がザワつくくらいには大きな変化!)

今まで普通にメルマガが届いていた方でも迷惑メールに収納されてしまっているかもしれません。

すでにメルマガへご登録いただいている方は、ぜひチェックしてあげてください♫

無料でメルマガを読んでみたい方は、こちらからご登録いただけます

2024-06-19 ガンと代替医療と、すごく疑わしいユートピア

友人と話していて、世の中に溢れる健康情報――◯◯が危ない! これを食べるからガンになる――みたいな発信の無責任さ、情報の精査の適当さについてがトピックになった。

牛乳、小麦製品、添加物、砂糖、農薬に味の素に電子レンジ、菓子パンに……後はなんだろう。そういう界隈のひとたちが毛嫌いするものっていっぱいある。わたしも避けるものがある。食べると消化に負担を感じるから、頻度や量は控えておこうと思うものはある。

そして彼らは「これを食べるとガンになる」とか「これを食べるから生理痛が治らないんだ」と言ったりする。

例えば、その根拠として、日本人が「それ」を使わず、食べていなかった昔には、こんな病気は存在しなかったんだという。原始人はガンや花粉症などなかった、だから現代病で医原病だと言ったりする。

そういう説明を聞いて、わたしは「へー、そうなんだ」と受け取っていたんだけど、今は「一概にそうとも言えないのじゃない」と思う。

ガンになるのって、そもそも現代まで寿命が伸びたからではないのか。

餓死するような人、20歳になるのを待たずにバタバタと人が死んでいくような、平均寿命がはるかに短い時代には、ガンってそうそうならないのじゃないか。

もっと手前に重大な病や危機があったんじゃない?

それを、ただ「ガンがなかったから」という理由で、昔の方がよい衛生状態だったとか、よい食環境だったって括ってしまうのは、かなり雑なんじゃない?

ネット情報になるけれど、紀元前300年のミイラで、ガン発症患者とみられるものが出土したらしい。

あるいは、みんな大好き古代ギリシャのヒポクラテスが、ガンの研究をしていたという。アトピーだってギリシャ語だ。今のアトピーとは別物の病かもしれないが、ローマ時代にアトピー性皮膚炎について書かれた記述があるという。

現代病ってなんなのだろう。紀元前300年からローマ時代も含むのだろうか。こんなことを言ったら、「有無ではなく、数の多さを言っているのです」と言われるだろうけど。

そして、そういう謳い文句――◯◯が危ない! これを食べるからガンになる――を使う人達は、たいてい、

「だから、これを食べましょう」とか「だから、この機械を使いましょう」「だから、真実を学びましょう」という自分の売りたい商品が必ずある。商売目的でそういうフレーズを使っている。

だけど、先に述べた情報を知ってもう一度その言葉に当たると、「そうか?」と思う。「それも一因かもしれないけれど、他の理由もあるんじゃないの?」とか、「それをたくさん食べても元気なご老人もいるよ」とか。

そうするとまあ、ワクチン接種の有無とか、違う理屈が出てくるだろうと思うけど、だったらなおのこと、◯◯を食べたからとか、◯◯のせいって1つに括れていないじゃないか、と思う。

そして、それならば、「だから、これを食べましょう」とか「だから、この機械を使いましょう」「だから、真実を学びましょう」に、そんな結論にすぐさま飛びつけないのじゃないの、と思う。

そこまで言い切れるほどのエビデンスがないのなら(自分とか、自分の子どもとかの個人的な回復はエビデンスとはいえない、断定できる条件にならない)「わたしはこう思う」とか「わたしはこういう体験をした」に留めるのが誠実じゃないのか。自分が間違ってたとしても、小麦生産者とか農家とかは全否定してもいいのか。誰かがそれでお金を使って病気を悪化させてもいいのか。

そんなことを考えてアンテナが立っていたのか、Twitter……X で、こんなポストに出くわした。

6/21まで無料視聴可能との事で観ました。

(中略)

ケース①

35歳で子宮体がんを発症

出産願望もあり手術を拒否しているうちに、謎のがんアドバイザーなどによる代替医療ビジネスに傾倒

標準治療を勧める家族とは疎遠に生前のLINEの履歴には、代替医療ビジネス業者の複数名から

“出血は治療が効いている証拠です😊”

“このままがんを出産しちゃいましょう😊”

という連絡が何度もあり

最終的に手遅れになり、自分の選択を家族に謝罪・後悔しつつ37歳で死去ケース②

壮年の子宮体がん患者の女性

標準治療での手術を拒否して、謎の免疫医療クリニックの医師から

“手術をせずに完治が目指せる”

と勧められてサプリメント中心の医療を開始

2年間で総額350万円で医師の処方するサプリを内服

“ステージⅣの子宮体がんからでも生還できる!”

という旨のクリニックの広告記事にも掲載されたが、その後は全身の痛みで救急搬送搬送先の病院でがんの全身への転移が判明

代替医療の主治医からは “ひとはいつか死ぬから、しょうがないよね” で終了

上記の宣伝広告掲載の9ヶ月後に死去

遺族は厚労省と警察に訴えて詐欺や医療過誤での立件を目指したが、現行法では困難とケース③

40代の乳がん患者

術後からがんの再発に怯えて高額な代替医療を開始

1500万円を支払ったのちに詐欺だと気付き、代替医療の会社と医師を相手に訴訟

医師は関与を否定

失意のうちに自殺

死後も患者さんの電話には代替医療ビジネスの電話がひっきりなしにかかってきて、その都度遺族が対応している

すごく、目に浮かんでしまった。

“出血は治療が効いている証拠😊”“このままがんを出産しちゃいましょう😊”

とあるセミナーやとある先生の学びを受けた参加者同士で、いかにも繰り出されそうな会話だと思う。

違う次元の話を混ぜ込んで、自分都合で原因と結果にして、それを「ビジネス」にするから、こうした出来事が起きてしまうんじゃないのか。

西洋医療だって、100%救える訳ではなし、代替医療を選ぶ気持ちだって分かるけど、それにしたって行き着く先が無法地帯すぎると思う。SNS を眺めていると、特に自然療法や代替医療界隈はゾーッとしてしまう。

そしてさっき、なんの気なしに、ふとお風呂のおともにケン・ウィルバーの『万物の歴史』を持ち込み、適当に開いて出てきたのはこんな章だった。

ある原始的部族社会は生態学的に健全でしたが、あるものは絶対にそうではありませんでした。ある部族は伐採・焼き払いをやっていますし、あるものは無数の種の絶滅を招いています。

(中略)

男と女は、どこでもそして常に、大部分は単純な無知から、環境を略奪してきたのです。

大いに崇敬されているマヤ文化でさえ、主に周囲の熱帯雨林を枯渇させることで消滅したのです。

一定のスピリチュアル系、あるいは自然療法系・オーガニック系のひとたちは村を作り始めたり、縄文時代に帰ろうと言い出したりする。縄文時代には争いがなく、素晴らしいユートピアだったというような言い回しで。

そうだろうか、と思う。わたしは、すごく疑わしいと思う。

2024-06-13 クリスタライズ・Webコンシェルジュはじめます

新しいサービスができました!

主に、WordPress を使った Webサイトを運営している方向けのサポートサービスです。まずはモニターからスタートします。

わたしは、インターネット空間を「別の感覚を使うリアリティ空間」だと思っています。

実際に触れたり、重さを感じたり、なめたら味がするとか、温度があるわけではないのですが、しかしネット空間で人とやりとりすることで得る感覚や衝撃、反応がある。

名前も、性別も、国籍も、変えてしまったっていい。嘘を付くという意味ではなくて、あなたの体や、今属している集団と、本来のあなたとの間にズレがあるなら、本来のあなたをネットで出してしまったらいいじゃない!

そういう思いを常にどこかで感じながら、小学生のときから触れてきていました。

当時、家の中も、学校でも、どこにいても不安で居心地が悪くて、理解者が得られなかった自分にとっては、リアルよりもネットのほうが遥かに「Home」だったなぁと。

あなたのホームページは、ネット空間における、あなたの「Home」です。

それは人によっては大勢の人が宿泊できる「ホテル」だったり、素晴らしい食事に舌鼓をうつ「レストラン」だったり、感動に酔いしれる「ミュージアム」だったり、知る人ぞ知る「会員制バー」だったり。

“あなたの魂”がネット空間で形になった、唯一無二の場。

そんな場をますます美しく調え、すみずみまで手入れするプロフェッショナルとして。訪れたお客様にも楽しんでいただけるような、その場所それぞれにぴったりのマナーを守り織り合わせるコーディネーターとして。

なんでも相談できて、ふいに思わぬトラブルに見舞われても、きっと解決してもらえるという安心感から打ち明けられる。……そんなコンシェルジュをイメージしました。

主な構成要素として、3つの鍵というフレーズでご案内ページを作ったのですが、その後にコンシェルジュの Wikipedia ページを眺めていたら、

国際的でかつ最も権威の高いコンシェルジュ団体として、1929年にフランスで設立されたLes Clefs d’Or (レ・クレドール=金の鍵)があり、会員は“交差した2本の金色の鍵”のバッジを襟に着けている。

という文章に当たり、まぁ! と嬉しくなりました。

Webコンシェルジュ、という名称が他にあるみたいなので、こちらに寄せた名称にゆくゆくは改名してもいいかもしれないなぁ。

2024-06-08 面白すぎて身悶えするような本

面白すぎて身悶えするような本……が、たくさんある。

読んでも読んでも読んでも止まらない、そんな6月を過ごしている。サラッと読む、じゃなくて、自分の体に入れて、いつでも自在に出せて、使いこなせるようになりたい。そう思うと、ノートに書き写したり、パソコンに書写して、いろんなケース事例で思考実験してみたりして……気がつくと一日が終わっていたりする。

かねてから、レビューを観て「よさそうだなぁ」と気になっていたこちらの一冊、『苫米地英人、宇宙を語る』。

なんて形容したらいいか分からない、初めて食べる味わいの、複雑だけど口当たりのよい、だけど言葉にできないフルコース料理を食べたような感覚に包まれている読書体験だった。

記事にしたい、繋げてみたいところがたくさんありすぎて、手から零れ落ちてしまうような本だった。

とはいえ、常に「そうなのかなあ」と読みながらツッコミを入れたり、疑う目線は持ちつつも、自分がこれまで見聞きしてきた知見や神秘思想にも通ずるところが多く、おおむね同意というか、すとんと「そうなのじゃないかなあ」と思うような印象。

そもそも哲学とは何なのか、脳とは、心とは、数学とは。なんでそんなに権威を得ているのか不思議でしょうがなかった色んなもの。教会とかなんでなんで? 宗教戦争ってなんで?

子どもの頃から漠然と抱いてきたものの、芯を食う回答や説明に出会えなかった、あのときやこんなときに置いてきぼりにした物事を「おや、こんなところで出会えましたか……」と回収していくような感じ。

例えば本文中で、

「脳」は物理で、「心」は機能

という表現が出てくる。

目がそれを通り過ぎ、意味が頭へ伝令されて、自分のなかでそれを味わってみようと考えてみると、不思議な感覚がやってくる。

そうか。。。心は脳だったのか。はあ。みたいな印象が連れられてやってくる。

なんというか、脳を語る専門家のAさんと、心を語る専門家のBさんはぜんぜん違う世界にいそうだった。Aさんは論文ばかり持ち出して、アメリカだかの凄いとされる大学の偉そうな肩書きを持っていて、テレビで語っていそうだった。Bさんはカウンセラーとして、弱い立場にある人に寄り添って傾聴して、自分もよく体を傷めたりしていそうだった。

だけどAさんもBさんも、見つめているものは同じものだったんだ。という小さな驚き。

誤解のないように、もうちょっと精密に考えて言葉に起こしてみるとしたら、

脳が働いて「考えて」いるもの、そこで描写される群像劇や言葉やビジョンは、わたしたちが「心」と呼ぶものである……というか。

だから「脳」に「心」があるのじゃないし、「脳」=「心」でもない。と思う。だけど、おおよそわたしたちが「心」と感じている物事は、「脳」によって写像されたり引き起こされ展開されているものというか。

最近、ポリヴェーガル理論で語られる迷走神経の働き、3つの自律神経系が奏でるメロディーというか三つ巴の様相が、どれほど人の挙動に強い影響を与えているかという話に夢中になっていることもあって、余計に「脳と心と神経」というのが目前に迫ってくるというか。

やっぱり伊達に、神の路って書かないよな、神経と思う。脳が偉いとかすごいという意味ではなくて、昔の人が「これは神が通ってる」と感じたそういう働きがそこにあって、入口は理論的か情緒的かと逆にみえても、彼らを引き付けているのは一緒なんだなあと。

機能の研究は何かというと、これは哲学や心理学の仕事だったりするのです。心と呼ぶか、脳と呼ぶかは研究者の記述の抽象度の問題で、呼ばれているものは同じです。脳の機能について語るときには〝心〟といって、物理については〝脳〟と呼んでいるだけです。

物理/機能。それは何であるか/それはどのように働くか。どちらも必要だと思う。あとはそこに哲学とか法律? モラルもほしい……。

世間で売られている「これで良くなる」「これで丸わかり」系の本とか、情報商材とかって、片面だけで終始しているものが多いと思う。物理だけを語っていたり、機能だけでまとめられていたり。

多くの哲学者、心理学者にも同じことがいえます。彼らは自分が学んだフロイト派ならフロイト派、ユング派ならユング派など、それぞれの哲学のパラダイムで見たことについての知識しか持っていません。

彼らは〝脳〟ではなく、〝心〟という言葉や〝認知〟という言葉を使うわけですが、それでも、彼らには脳科学の知識が圧倒的に欠如していると思わざるを得ないのです。心理は脳の中で起きているのであり、いうなれば物理現象です。波動方程式くらい読めなくて、どのように対処していくのでしょうか。

脳の研究とは、物理と情報を統合するサイエンスです。はるかに抽象度が高く、また、はるかに圧倒的な知識量をも必要とします。だからこそ、脳はサイエンス最後のフロンティアともいわれるのです。

波動方程式くらい読めなくて……という批判には思わず笑ってしまった。

きっと、ギリシャローマだかでリベラル・アーツがあったというのも、そういうことじゃないかと思う。機能だけ、物理だけ、哲学だけあっても片手落ちなのだ。

自由を獲得するために必要な学問は、1つでは難しい、偏った目線では見落としや死角があるのだと思う。占星術だって、術しかない。学がないとひどい差別を吐き散らかす人になってしまう。

古代の人が天文学、占星学を修めようとしたのは、きっとそんな目的のためじゃないはずだと思う。

リベラルアーツ教育(ラテン語の liberalis「自由」とars「芸術または原則的な実践」に由来)

古代および中世の意味における 7 つの科目は、修辞学、文法、論理学の3 科目と、天文学、算術、幾何学、音楽の4 科目に分けられるようになりました。

このなかの天文学、算術、幾何学などを理解して到れるのが占星学だったんじゃないかなあ……。

そんな気持ちを持ちながら、グルジェフの世界を揺蕩ったり、今度はバチバチに神秘思想やオカルティズムを批判する本を読んだりしている。

情報宇宙の次元が人がもつ魂、霊的な次元だと思う。霊的免疫力、情報側の自分を保つ免疫力を高めていく方向へ働きかける人でありたい。それがあって初めて、みずから選ぶことが出来るのだと思う。自分の人生を生き、個性を使い、人と交わり、自由でいられるのだと思う。

こんな表現にすると、一般的にはドン引きだよなあというのは分かっているんだけど、むむむー。

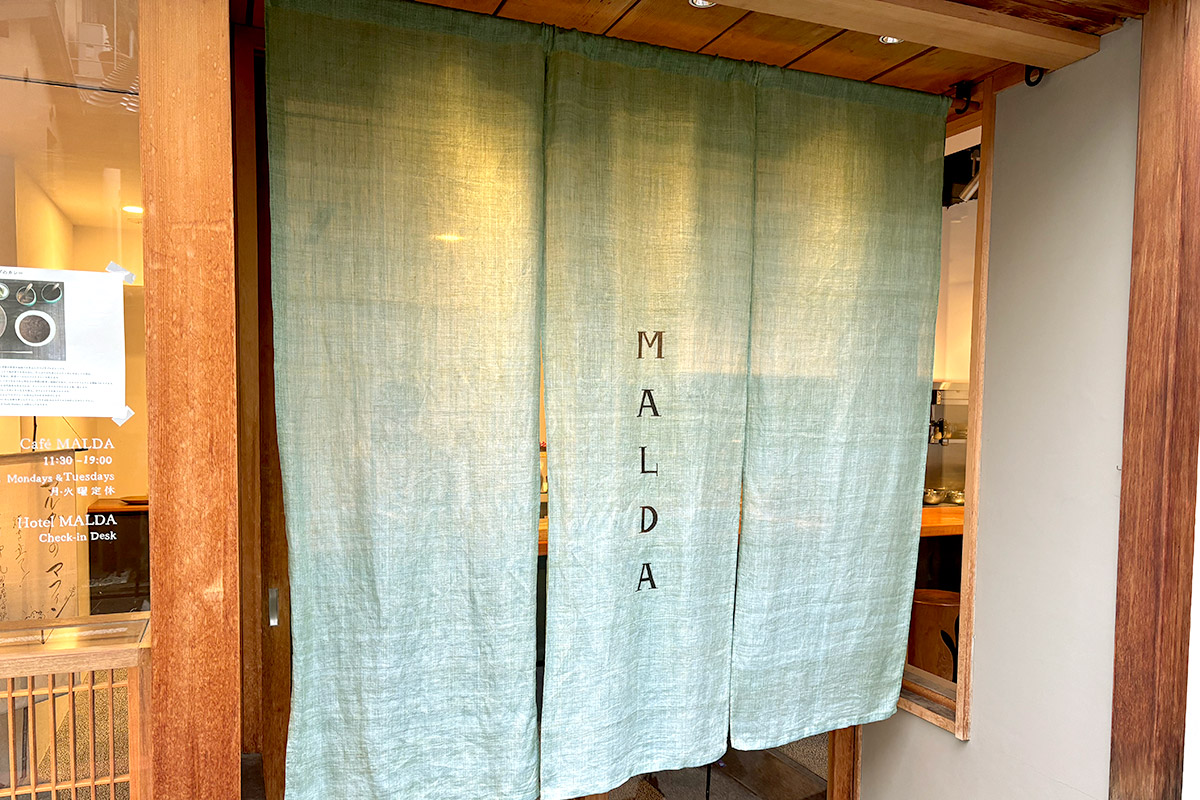

2024-06-04 SNSと上手く付き合う方法?? 夏目漱石と占星術とコンプレックス

先日、友人とお茶していたときのこと。

素敵なカフェを好み、いろんなお店へ足を運んでいるらしい友人が、2軒目にとオススメのお店へ連れて行ってくれた。

どう考えても良いに決まってる門構え

「SNS でそういうお店を調べてる、でも最近は、Instagram も Twitter もやらないようにしてる」と言う。

そうなんだねー、素晴らしい……と頷きながら、“そりゃそうだわ、やらない方が心と体によほど良いはずだもんなぁ”と思った。

とはいえ、わたしのリアルといったら酷いものだ。iMac のスクリーンタイムは、ほぼ起床時間とイコール、睡眠の質や自律神経を説く方々からすれば噴飯ものである。

なので勝手に自白するような心持ちで、

「わたしはもう、こんなふうに日々、頭まで浸かってるようなものだよ」と、両手を内側に向かい合わせ、指先で作った見えない長方形を、顎下から頭上までぐーんと上げるジェスチャーをした。

それを言いながら、パッと浮かんだものがあった。

「でも、それと合わせて、あなたも知っているとおり古代ギリシャだの、メソポタミア文明だの、ネットとは全然違う世界にもどっぷり浸かっているなあ……」と友人に話した。

最近はメソポタミア文明をイチから勉強し直していて、アレキサンドリア図書館に行ってみたかった! 占星術の歴史や今まで「??」と感じていた疑問が解けて楽しいというオタ話をさんざん聞いてもらった後だった。

帰りにボンヤリと、だからわたしは、わりと SNS の情報で落ち込んだり、苦しむことは無いのかもしれない、と思った。

もちろん時には「なにこの才能、素晴らしすぎるんだが」などと射抜かれてしまうこともあるけれど、一週間や一月に一度あればいいほうだ。

SNS からやってくる情報は密度や結合力や強度など、基本的な土台がスカスカなので(軽くてパクパク食べやすい、ぼーっと無思考に眺められるという利点でもある)水っぽく、あとから付け足した調味料や色素が目に付く感じ、だから肚までとか脳神経の先にまでジワジワと染み渡ってこない気がする。

読み応えのある書籍たちに載せられた拳のようなパワーと比べると、明らかに見劣りしてしまう。

だからおちおち SNS に引っ張られる暇がないというか、頭が向かない。ときにがーんと衝撃を食らわせてくれる人たちは、だいたいわたしよりも本を読んでいる。

もっと噛むには力が要る、美味しくてハッとさせられ、ときに疑問が氷解して溶けていってしまうようなスペクタクルショーが起こるものの方が強烈すぎる。

その友人も、忙しすぎる仕事に就くまでは、特に大学時代には純文学を好む少女だったそうだ。

好きだった作家は? と聞くと、トータルでどうかは置いといて、当時やはり心動かされたのは太宰のこじれっぷり、そして夏目だという。また、大人になってから再読したら、若い頃は理解できなかった三島の天才さが分かった……ほうほう。

わたしはあまり小説を読み込めていないので、太宰はちょっとばかり、三島はつま先だけ、夏目さんに至ってはほぼエンカウントしていない。なので、夏目について彼女がどこへ惚れ込んだのか、さらなる説明を求めた。

すると『草枕』に出てくる冒頭の、

智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。

これを読んだ時、「すごすぎる……」と電車のなかで悶えたという。

面白すぎる😂 そしてまた彼女が持つサインが、さらに腑に落ちる思いがした。

「そう」

「韻も踏んでいるし」

「そう!」

「棹させば、なんて、よく出てくるよね。なんとなく中国故事を思わせるよね」

「そう。当時は中国を履修していることが必須だっただろうけど、それにしても……」

うっとりした表情で語る友人。

普段それほど感情が顔に出ない彼女がここまで変わるとは、よほど響いたんだろうなと察せられる。かわいい😂笑

彼女もわたしも月星座が山羊座なので、そのあたりを思わせるものがある理由に感じた。

「あのとき、すごい、これを誰かに話したい!! と思っていたけど、誰にも言えなかった」という。それは聞けて良かった、とわたし。

……しかし、わたしはこの文章の意味を理解できた年頃なんて、せめて20代後半でやっとじゃなかろうかと思った。知に働けてもいないし、角が立っても「しょうがないじゃん」と思っただろうし、情に棹されることもなかったし、意地を通してばかりだったが窮屈さを感じたらそこから飛び出してきた、そんな人生だ。

わたしは、それを読む学生の頃の彼女の(詳しくは聞いていないけれど、かなり学業に秀でたお嬢さんだったはず!)なんともいえない生真面目さや成熟度合い、だからこその世間に対する感受性と不安に強い好感を覚えた。

何かに心を傾け、興味関心を向ける姿勢はやはり美しく心をときめかせるものだと思う。

智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。

住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向う三軒両隣りにちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。

青空文庫にもあることだし、『草枕』を読んでみよ🙏⭐

とはいえ夏目さん、仲良くなれるかな? なんとなく思想的に嫌われそう、ムリそう♡ 神秘思想とか許さないのじゃない、「怪力乱神を語らず」とか持ち出して箝口令なんじゃない😊と想定していた。

そうしたら別件で、日本へ最初に西洋占星術を持ち込んだ、隈本有尚氏のウィキペディアを読んでいるときに夏目さんのお名前が飛び込んできた。

1883年(明治16年)星学科を修了し、東京大学理学部星学科補助となる。この頃、副業として成立学舎の教師も務め、当時その学生であった夏目漱石と出会う。

(中略)正義感が強く、周りに厳格性を求める性格であったとされ、漱石は有尚をモデルにして、小説『坊つちやん』に出てくる数学教師「山嵐」(堀田)を描いたとされる。

ふーん!!!?

1903年(明治36年)ヨーロッパに官費留学して経済学を修め、その一方で、ドイツにおいてルドルフ・シュタイナーと出会い、シュタイナーの精神科学「人智学」を学び、イギリスにおいて「近代占星術の父」といわれるアラン・レオ(Alan Leo)やセファリアル(Sepharial)から占星術を学ぶ。

夏目漱石氏としてはあくまで「数学」を学んだのであって、だと思うけれど、

坊っちゃんのなかに出てくるキャラクターのモデルにもしたほど、なんらか強い影響のあった恩師が「シュタイナー、アラン・レオ、セファリアル」から学んでいたとは面白い🤔 占星術師界隈だと、アラン・レオは絶賛と否定で分かれるけど……。

そして幼少期のショック体験であったり、痘痕による強いコンプレックスなども知り、「漱石さん……」の今。

この有名な写真も、彼がきらった痘痕を写真家によって加工させてあるのだそうだ。現代でいえば肌フィルター必須といったところか。

母の千枝は子沢山の上に高齢で出産したことから「面目ない」と恥じたといわれている。

名の「金之助」は、生まれた日が庚申の日に当たり、この日に生まれた赤子は大泥棒になるという迷信があったことから厄除けの意味で「金」の字が入れられたものである。

また、3歳頃には疱瘡(天然痘)に罹患し、このときできた痘痕は目立つほどに残ることとなった。

(中略)養父母の離婚により金之助は9歳のとき生家に戻るが、実父と養父の対立により21歳まで夏目家への復籍が遅れた。このように、漱石の幼少期は波乱に満ちていた。

この養父には、漱石が朝日新聞社に入社してから、金の無心をされるなど実父が死ぬまで関係が続いた。

父から厄介者とされPTSD(心的外傷後ストレス障害)に

生後間もなく四谷の小道具屋へ里子に出され、2歳の頃に新宿の遊女屋(塩原昌之助)の養子になる。(中略)3歳の頃、種痘がもとで疱瘡を病み、顔に痘痕(あばた)が残り、「一つ夏目の鬼瓦」と嘲笑される。

10歳で生家に戻れたものの、父の厄介者扱いも、ネグレクトも耐え抜く。だが、父への怨恨と思慕のジレンマに苛まれ、幼気(あどけ)ない心は揺れに揺れる。その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を終生引きずることになる。

(中略)33歳、イギリスのロンドンへ留学するものの、東洋人・英語・背の低さのコンプレックスに悩まされる。

友人いわく、胃腸は情報も消化しているのだという。わたしが本を読んだりしすぎで、食事に関心が向かないと言うと「それです」と。夏目漱石も胃潰瘍で死にましたもんねと続いた。

胃腸と情報についての関連におけるソース源を聞くのを忘れてしまったんだけれど、ざっくり抽象的に考えれば分かる気もする。

外から入ってきた食事を酸で溶かし消化し、腸粘膜から必要なものは自分の中に入れ吸収する、あるいは弾く。それは外からやってきた情報との付き合い方と同じかもしれない。霊的(情報)次元でその活動へエネルギーを注ぎ過ぎたら、肉体次元での消化吸収へエネルギーを割くのは乏しくなりそうだ。

でも、それにしたって、幼少期から青年期に至るまでの彼をさいなむコンプレックスであったり、心を痛めつける出来事が膨大な気がする。ポリヴェーガル理論で言ったら、バチバチに背側優位な感じがある。

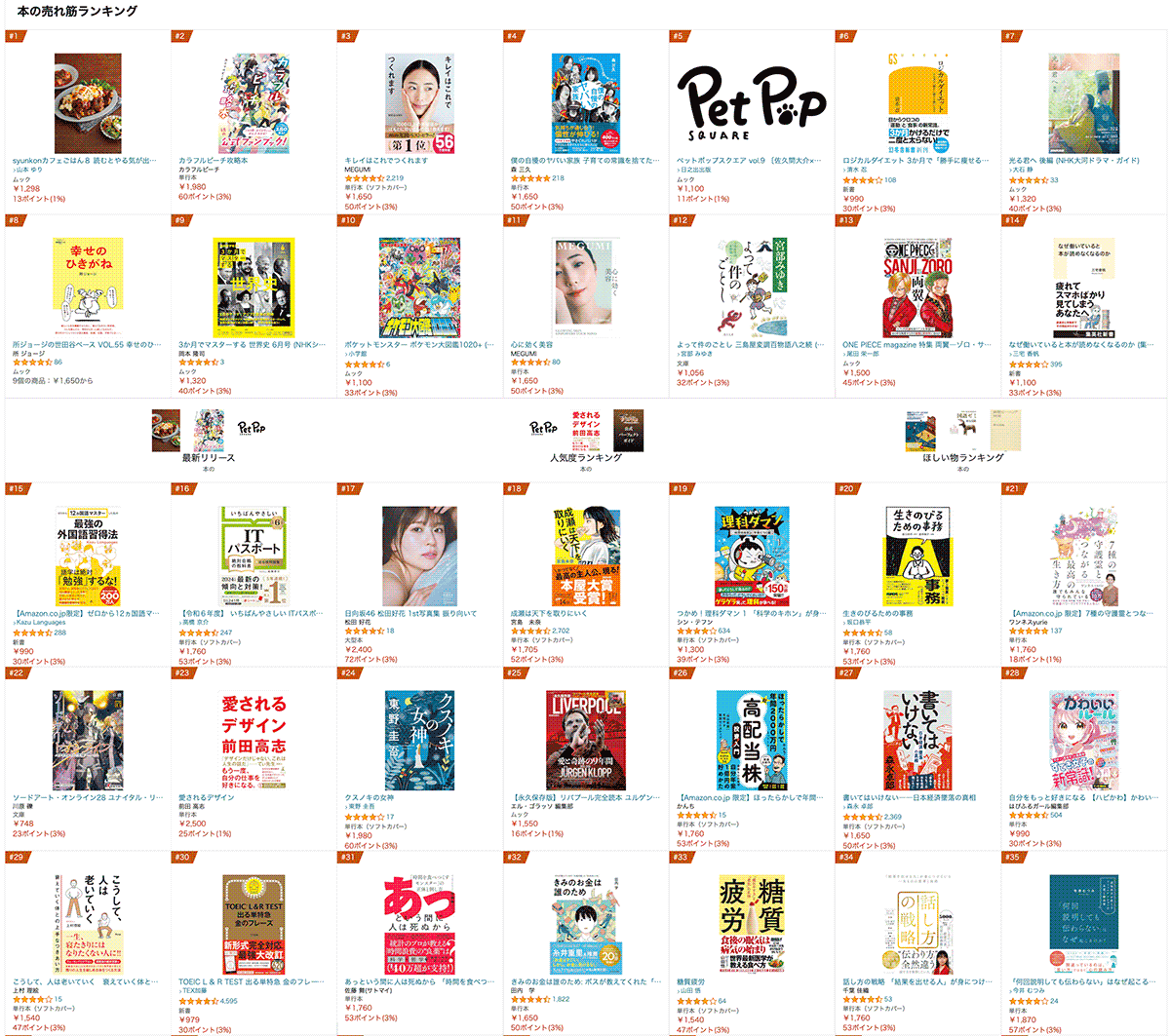

2024-06-01 老化の個人差、美容、やる気、自信に連なるもの

1つ前のつぶやきで、こう書いた。

もう少し、わたしのことなんて知りもしない完全な他者から見て、クリックしてみようかなとか、他の記事も読んでみようかなとか、興味を惹かれるような、楽しげな記事も書きたいものなのに、それ(わたしの欲求と他者の関心が交わる点)が見えなくて

なんとなく分かっているつもりの、「わたしのことなんて知りもしない完全な他者」が何に興味を抱いているのかを探るべく、スタッフは Amazon の奥地へ向かった――。

↑Amazon の奥地。もとい、売れ筋ランキング。

今日の日付だと、こんなラインナップだった。

小説や写真集などは目的上、省くとして、こんな感じのタイトルが並ぶ。

- 読むとやる気が出る簡単絶品レシピ

――不器用で面倒くさがりの私でも作れる、作りたくなるレシピを集めた本です - キレイはこれでつくれます

――この本であなたはキレイになって自己肯定感も手に入る! - 僕の自慢のヤバい家族

――家族の笑顔が増え、子どもたちの個性がぐんぐん伸びて、信頼関係が強くなって…… - ロジカルダイエット 3か月で「勝手に痩せる体」になる

――最速で痩せたい人には本書は不向きだが、二度と太らない体になりたいなら必ず役に立つ - 3か月でマスターする世界史

――過去、世界史に挫折した人でも、あこがれの知識や教養が自分のものに! - 心に効く美容

――読んだ人が、美肌と自己肯定感を両方手に入れて、少しでも毎日が明るくなるように。頑張っている人に寄り添い、優しく背中を押す一冊 - なぜ働いていると本が読めなくなるのか

――疲れてスマホばかり見てしまうあなたへ - ゼロから12ヵ国語マスターした私の最強の外国語習得法

――語学は絶対「勉強」するな! - 自分をもっと好きになる 【ハピかわ】かわいいのルール

――★すてき女子になりたい!★もっと可愛くなりたい!そんな女の子のための、「内面から」すてきになれる、可愛くなれる本 - こうして、人は老いていく 衰えていく体との上手なつきあい方

――一生、寝たきりにはなりたくない人に!!

⑤と⑧は「憧れの、過去に挫折したスキル獲得」を目指すものなので、今回のテーマには該当しないと思うのでこれも省くとして(類似として「頭が良く思われる話し方」とか「品が良い人の振る舞い」みたいな感じがする)

もう少し言い換えるなら、

- やる気を持ってご飯を作る自分になりたい

- 鏡を見て自己肯定感が上がる自分に憧れる

- 子どもや伴侶、家族で笑顔が絶えない関係性になりたい

- もう太りたくない、体重に不安を感じたくない

- メンタルが弱い自分でも自己肯定感を上げたい

- スマホばかり見てる自分が嫌、本を読める人になりたい

- すてき女子になりたい! もっと可愛くなりたい!(かわいい)

- 老化が怖い、自分に失望したくないし迷惑をかけたくない

こんな感じだろうか。

そもそも、なんといっても、MEGUMIさんの本が2冊ランクインなのである。

前著『キレイはこれでつくれます』は昨年の年間ベストセラー1位、56万部突破とのことなので、かなり今の世相にフィットしているのだろう。

どちらの本にものぼっているキーワード、つまり「自己肯定感」を多くの日本人女性(と男性)は求めているのかも。

それぞれ、Amazon でプレビューできるところだけサラッと読んでみたのだけど、最後に挙げた『こうして、人は老いていく 衰えていく体との上手なつきあい方』が面白かった。

「精神的な老化」が進み自信がなくなることで厄介なのが、「肉体的な老化」へとつながっていくからです。

自分が感じる主観的な年齢のことを、社会学、心理学などの用語で「主観年齢」といいます。

実は、自分は若いと信じている、主観年齢が若い人の方が、心身が衰えにくく、長生きできる傾向があることが、世界各国での複数の調査・研究によって明らかになっています。(中略)実年齢よりも主観年齢のほうが上だと感じる人たちは総じて健康リスクが高く、認知症にもなりやすいということが示されたのです。

また、「肉体的な老化」の改善も自信を持っている人のほうが早いです。

前段で、「あなたも最近こんなことを感じていませんか」という導入部分では、精神的な老化が進んでいると、こんな状態になるという。

- 好奇心が減ってきて、新しいことに挑戦しなくなった

- 昔より失敗を引きずってクヨクヨすることが増えた

- 決まり切ったものしか食べなくなった

- 外出が減った

- 人付き合いが極端に減ったり、他人への興味がなくなってきた

- イライラすることが増えた

- アイディアが浮かびにくくなった

- どうせ自分にはできないと諦めることが増えた

- 感動することが減った

- 何をするにも面倒くさいと感じ、やる気が起きない

この「老化の個人差」を生み出すのは、“自分の存在を認め、自分は自分のままでいいと思えているか”どうかであり、

つまり「自己肯定感が高い」かどうかです、とある。また出た! つまり美容本でも、老化に対抗し若々しく生きるためにも、とかく「自己肯定感」が求められるのだ。

そこから、合わせて聞く「自己効力感」との違いも調べる。

- 自己肯定感 Self Esteem

諸説あるが、自分の存在・価値を肯定できる感情 - 自己効力感 Self Efficacy

自分の可能性や、遂行できる能力があるという認知

思うに、自己肯定感はもちろん必ず必要なのだけど、その上で自己効力感もあってほしいよね、と思う。肯定感だけがズドンと太くあっても、新しいことを始めたり、人と関わることへ能動的になれるかというと、難しいのではなかろうか。

やっぱり感情と思考の匙加減というか、動的平衡あっての健康バランスなのだな、と思うなどする。例えば知識に置き換えるなら、

- 教育

生きていくために最低限は必要となる情報 - 教養

より良い生活のための思考に必要な情報

というような。

……そんな「大衆ウケ」を探ったところで、今日書き上げた記事はこれなんですけどね😭 わたしウケは抜群です。

2024-05-31 天才たちの語り、入れ込む教え

書きかけの記事がいろいろある。

「エホバの証人」がアメリカで生まれ、世界中に、なによりここ日本へと波及していくとき起きたことや関連人物、ホロスコープなども交えつつ「それは何であったのか」を見つめ、注目すべき点もまとめてみたい。

「占星術」という思想体系を、その術を理解しようと紐解くうちにぶつかる疑問や謎を追いかけると、裏側に潜んでいる学のほう――東西の哲学、天文学、数学、錬金術……当時の最先端の“科学”――がぶつかり混ざりあった、その“うねり”のようなものが感じられることを、シンボルや数秘から解いてみたい。

あらゆるものを同じまな板から語ろうとする「インテグラル理論」という物差し、彼が生み出した“AQAL”というフレームワーク――象限、レベル、ライン、ステート、タイプ――も追いかけながら、米国に天才と言わしめ神格化された(ように感じる)彼・ケン・ウィルバーの人間くさい部分も拾い集めてみたい。

しかし、どれも自分の単なる知的欲求のままに走り出したものであって、または、隠されているものを暴きたいという心理的欲求に動かされている一方的な素人の目線で、例えば第三者による精査もないのだから、ニーズもなければ正確さも怪しいものだ。

ただまあ、情報の正確度については、ネットにあるものは(わたしでなくたって)基本的に95%くらい真偽を問う、怪しいものだけど。

戻ると、わたしが書き連ねているものに果たして読者がいるのか、求められる必要性のあるものなのか、まったく分からない。つまりただのジャイアンリサイタル状態で、しかも目撃者はほとんどゼロの、無駄なことかもしれない。

だから、もう少し、わたしのことなんて知りもしない完全な他者から見て、クリックしてみようかなとか、他の記事も読んでみようかなとか、興味を惹かれるような、楽しげな記事も書きたいものなのに、それ(わたしの欲求と他者の関心が交わる点)が見えなくて一人うだうだとしているところにいる。

だというのに、また別の「天才」がチラチラと目に入ってくる。うう。

おまえ、これ以上、書き散らかしを増やしてどうするだ!!

ちなみに、わたしは“天才”と呼び声があるから気になる訳ではけしてないのだけど、この人すてきだな、すごいな、もっと知りたいなと思う人たちは、たいてい周囲から「天才」と括られている気がする。

河合隼雄氏なんかはユーモアを好んだとされ、かなり表舞台にも出た人だけれど、彼の心中を知ろうとするとき、相当な皮肉屋精神というか、強い疑いや諦めみたいな心情も察することができる。

その上で重ねられた笑顔や、おそらく努力して獲得されたのではないかと思うオープンさに、わたしは快い感情を覚えます、……って、彼と話した人たちはほとんど河合さんLOVEになっていて、どんな人もほだされてしまったんじゃないかと思いますが

で、話は戻って、この方々だけでも(そして周辺に飛び交う理論や知識を理解したい思いで手を出していくと)膨大でへとへとになっているのに、台湾のオードリー・タン氏という人がまた気になっている。

日本では、コロナ対策で世界中が揺れ、悪手ばかりを打っていたさなかに、唯一といって良いくらい小気味よく素早い対応を取った国家の参謀といった印象で受け取られているのだろうか。

きっとこの方が得意分野で従事しておられるときや、デジタル、人権、自由について語られるときの意識は、ケン・ウィルバーが説く意識の発達スペクトルでいったらターコイズやイエローに当たるだろうなぁと思う。

著書を読んでみたいと思いつつ、まだ手が出せていなくて、とりあえず近隣の図書館で頼んでみるか、と彼女の名前を叩いてるみると、知らなかった本が出てきた。

『何もない空間が価値を生む AI時代の哲学』

Kindle版で、出だしの文章をボーッと読む。するとなんと最初のチャプターで、

私が五歳の時、父の本棚に目を向けると、およそ二千五百年前の古代中国の哲学者、老子が書いた『道徳経』がありました。一般的に哲学は読みにくいと思われがちですが、実は社会経験を必要としないため、子供でも理解しやすいのです。

(中略)つまり、価値を生み出すのは中の空洞であるということです。

ひえっと心のなかで飛び上がった。

従来の成功ストーリーへ向かう大学時代のケン・ウィルバー氏を危険な精神的動揺へと突き落としたのもまた『道徳経』だというのは有名なエピソードだ。

彼女(当時は彼)にとってもひとつの根幹にある思想だったのか。

その後、自分が「無欲」な状態で空間を提供したり、さらには空間やチャンネルになって、自分を通して皆がきになる仕事やミッションを遂行してもらうことができれば、それが自分の価値であると気づきました。

だから、今私がしていることは、五歳の時の悟りに遡るのです。

中国思想が重要な役割を持っていることも頭では分かっているんだけど、

少なくとも日本で日本人で論語とか中国思想を頭に飾って物を言う人で、心から尊敬できたことがない。

だいたいヨサソウな雰囲気に「ふうん」と開いてみるのだけれど、私生活や語られる人格面を見た時に「……」と感じること多かった。あとは、出口さんが語られていた

日本のリーダーは、欧米のリーダーと比較すると、一般的に教養が足りない印象を受けます。

(中略)ド・ビルパンなどグローバルリーダーは、本当に教養が深い。自分の専門分野はもとより、歴史、哲学、文学まで幅広く勉強しています。では、日本のリーダーはどうでしょうか。一昔前までは、大平元首相のような深い読書家もいましたが、残念ながら、現在のリーダーは少し教養が足りない気がしてなりません。

(中略)ある調査によれば、日本の大学生が大学在学中の4年間に読む本は、100冊程度だそうです。それに対してアメリカの大学生は、400冊。彼我の差は歴然です。

(中略)日本の経営者の中には、「座右の一冊」として、たとえば『論語』を挙げる方がたくさんいます。『論語』はたしかに古典です。そのことに感心する一方で、残念に思うこともあります。なぜなら、『論語』といっても原典ではなく、一般向けに書かれた解説書だからです。

「ああ。あの本ね、読んだよ」と言う人が、その本ではなく解説書を読んだだけで言葉にしているとしたら――わたしは尊敬できない。言葉の使い方が適切でない、コミュニケーションにおいて相当な誤訳、誤解が生ずる危うい人だなと思う。

どだい“解説書”と銘打っていたって、その「解説者」の力量しだい、人格しだい、誠実さしだいのミステリーツアーだ。辺鄙な、元と似つきもしない、亜空間へ連れ出されてしまう危険性がはるかに高いと思ってしまう。売れている、カンタンを銘打つ本ほどクロだ。だって売れるように偏向してあるんだもん。

よくない決めつけだけど、あまりにも中華の豪華絢爛、古代哲学の教えーー! に酔いしれすぎた日本が、儒教思想のネガティブ面である女性蔑視を知らずに内側へたっぷり宿してしまったのではないかと思ってしまうときもある。それくらい、古代中国の教えも、古代ギリシャの哲学も、頑として動かない男性と女性の差別がそこにある。

勝手に人を判断するのは良くないが、なんとなくケン・ウィルバー氏もオードリー・タン氏も、エニアグラムでいうタイプ5の気配がぷんとする。転校ばかりで、あるいは大病で、切り離されてしまった幼少期。

浅学なわたしが今勝手に当てはめるとしたら、ウィルバーは5w4だろうと思う。あの強烈な引きこもり具合、感情をドライに見つめようとする感じ、強烈に漂う特別視とか……。専門家による判断を知りたい。

タイプ5が、生きていくために身に着けた本質ではない人格を纏い続けていると陥る「固着」は「けち・保持」に現われるという。しかし本質に根ざしたものが出てくるとき、それは錬金術でいえば卑金が金に変わる、そうしたときのタイプ5は「聖なる全知・聖なる透明性」を放つのだという。

彼女の活躍やインタビューを読んでいると、聖なる全知とはこういうことかな……という思いがする。

あるいはまた、彼女が老子を紹介して伝えたいものも、わたしがクリスタライズという言葉で追いかけているのも、そうした「聖なる透明性」なのかなあと想像する。よい容れ物、よい触媒となりたいものだなあ。

自分の出来てなさに暗い気持ちになるし、かなりの怪しさがある文章ですが、覚書としてアップします📝

2024-05-30 自分を生きる、というのは正気で自分を観ていることだ

イスから立ち上がって、お風呂のお湯を溜めるべくリビングを出ようとする。すれ違いざま、テーブルが視界に入る。“今日まだお花のお水換えてないなあ。換えたほうが、お花にいいよなあ”

お風呂場について、栓をして給湯スイッチを押す。タララーンという軽快な電子音を聞き流しながら、廊下に向かうまでに洗面台が目に入る。“寝る前に歯を磨かなくてはならない。ああ面倒くさいなあ……”。

ついでに、洗面台の栓まわりにほんのりと溜まり始めた汚れや髪の毛が目に入る。“早く掃除しなくちゃ……”。行うときの自分の視界が頭に浮かぶ。不快なぬるりとした指ざわりが思い起こされるので、「これ以上やる気を奪わせてなるものか」と瞬時に、パッパッと頭の中から追い払う。

お手洗いのドアを開けて、小さな花瓶に活けてある草花たちが目に入る。“ああそうだ、花瓶の水を換えなくちゃ……”。

家の中にいると、あるいは家の外でだって、常に付いて回る「やらないと、やった方がいいんだけどね思考」たち。こういうのは全部まやかしで、妄想で、幻だ。自分が内蔵している、有限の「エネルギー」を使って、わざわざ再生しているドラマだ、と思い返す。

やる? やらない?

やりたい? やりたくない?

選択肢はその2つしかない。やるなら、すぐに花瓶を手に持って水場へ向かうだけだ。洗面所に行って、フロスを手に持つだけだ。歯を磨いたら、そのままトイレットペーパーを千切って、栓を取って溜まったゴミを拭って洗い流すだけでいい。全部やっても、きっと5分にもならないだろう。

やらないなら、考えなくていい。そこにエネルギーを浪費せずに、目の前の「やる」ことだけ見ていればいい。また思い出したら、やればいい。やらないなら、考えなくていい。

正気の自分でいるというのは、この繰り返しだと思う。

実際のところは、やらない選択をするのに、「ああ、やらなくちゃ、やらなくちゃ」「ああ、また出来なかった。自分はダメだ」なんて考え続けるのは、正気じゃない。合ってない。つまり、エネルギーを漏らしているだけだ。それは混乱しているってことだ。

大抵は、やる方が体は楽になる。やろうかな、やりたくないな、でもやらなくちゃ、だけど……とか考えてやるときは、えんえんの思考にエネルギーを使うから、結果はちょっと疲れていたりする。

そして、やらない方が、何度も繰り返し思い出してしまってはダメ出しをするので、結局のところトータルで使うエネルギー量は無駄に多くなるな、と体験的に思う。

だから、やらないなら徹底的に考えるのをやめた方がいい。やるときにやればいい。

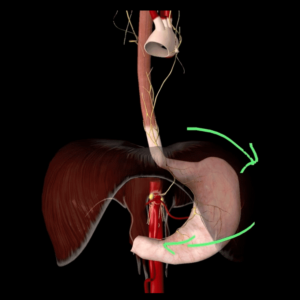

2024-05-29 ポリヴェーガル理論と、胃の発生から銀河へ…

『からだのためのポリヴェーガル理論: 迷走神経から不安・うつ・トラウマ・自閉症を癒すセルフ・エクササイズ』を読み返していて。

いやー、神経面白いなーーー。脳科学に人が関心を寄せる訳だね!! と思い。

なんか脳=エライみたいな、脳を知ってる俺フフン! みたいな雰囲気が好きじゃなくて、あと情報の栄養度的に美味しさを感じるものに出会えなくて、ずっと食わず嫌いしていた。。。

で、まず大前提として解剖学がすべてを答えられる訳ではないのだけども、

だけど事実現実として「ある」ものを、科学的にたいへんな苦労を重ねて人類が培ってきた素晴らしい情報な訳で、この10年間でもきっと正されたり修正されているだろうから、最新の内容であれば身に入れたいなと、ド素人の自分は思ったのです。

スピ用語とか、感情的な言葉では伝わらない人にも、生化学的な表現だったら橋がかかるかもしれないし。前者の誤りを冷静に削ってくれる気もして。

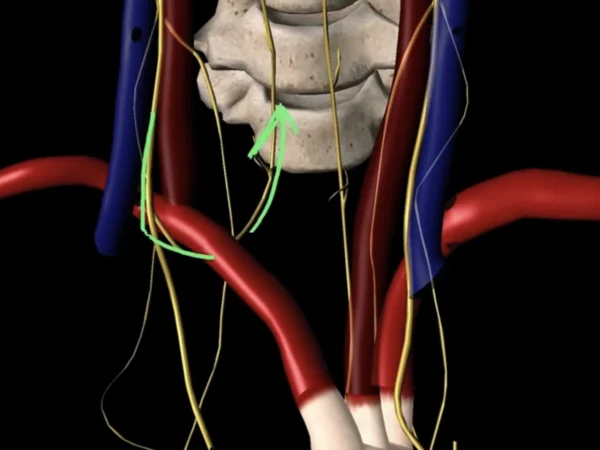

自分は上記のとおり、ポリヴェーガル理論=迷走神経にすごく興味が向いているので、実際にどう走っているかを見たく。

脳神経は全部で12対あり、それぞれ順番に「第Ⅰ脳神経」「第Ⅱ脳神経」……とギリシャ数字が振られていて、最後は「第Ⅻ脳神経」となるうちの、10番目。

つまり「第Ⅹ脳神経」=「迷走神経」なのだそうです。迷うように走っている、という名前がつくとおり、「なんじゃそりゃ」っていう走り方をしているらしい。

脳幹から胸や腹に入り、内臓器官の多くを調整します。

そして、喉の筋肉(咽頭と咽喉)、呼吸器(肺)、循環器(心臓)、消化器(胃、肝臓、膵臓、十二指腸、小腸、大腸の上行結腸と横行結腸)、排泄(腎臓)を神経支配します。この神経はとても長く、とても多くの枝を持っているので、「迷走神経」(vagus nerve)と名づけられています。これは、ラテン語の vagus からきていて、それは「放浪者、彷徨う人」を意味します。

―― 『からだのためのポリヴェーガル理論: 迷走神経から不安・うつ・トラウマ・自閉症を癒すセルフ・エクササイズ』スタンレー・ローゼンバーグ (著), 花丘 ちぐさ (翻訳)

友人が先日教えてくれたのだけども、パニック障害の診断をされたという、Dragon Ash ボーカル・ギターの男性 Kjさん、その症状は激しい心臓の痛み。

8月中旬から始まった心臓を鷲掴みにされてる様な強烈な胸痛と目眩、立ちくらみ。それらが日々ランダムに襲ってくる感じ。

(中略)んで現状、心臓はノイズ1つ無い理想的オケ、肺と血管は長年の喫煙の負荷は見られど異常無しオケ、内視鏡で久々ガッツリ診てもらった胃と十二指腸もまぁ何と綺麗なもんオケ

パニック障害といったら、一般的には倒れてしまうとか、呼吸困難であるとか、そういうイメージが多いのではないかと思う。なんだって、心臓なんだ? と自分は感じたのだけど、友人もそうした文脈で共有してくれたのだけど、

例えば先ほど引用した迷走神経が走る先をみると、合点がいく。喉の筋肉、呼吸器、循環器――心臓とも書かれている。

人によって、発生する場所、フリーズしてしまう神経の位置が異なるから、同じ不安予期であっても出る症状が千差万別なんじゃないか、と思う。

▼ちなみに記事バージョンもあるようで、静止画+文章で読みたい方はこちらをどうぞ!

第Ⅹ脳神経は、自律神経系の重要な部分です。

ポージェス博士がポリヴェーガル理論を発表する以前は、迷走神経は一つの神経経路として機能すると思われていました。

しかし、ポリヴェーガル理論によって、迷走神経の二つの枝である腹側枝と背側枝は、それぞれ違う場所から出ており、異なる機能を持つことが明らかになりました。

―― 『からだのためのポリヴェーガル理論: 迷走神経から不安・うつ・トラウマ・自閉症を癒すセルフ・エクササイズ』スタンレー・ローゼンバーグ (著), 花丘 ちぐさ (翻訳)

note 記事からお借りしています

黄色い管がウワサの迷走神経なんだけど、なんとこんな「ヒャッホーウ!!(某マリオ風の声で読んでください)」とばかりに動脈(たぶん赤い管は動脈だと思う)の前を通って、下からクルンと上がってきたりしているのねーと驚く。

ふむ。そりゃ、<迷走>って呼ばれるかもね? なるほどね? しかし人体って自由なんだなという謎の感想も抱きつつ、

さらに度肝を抜かれたのが、食道から胃にかけての説明で、

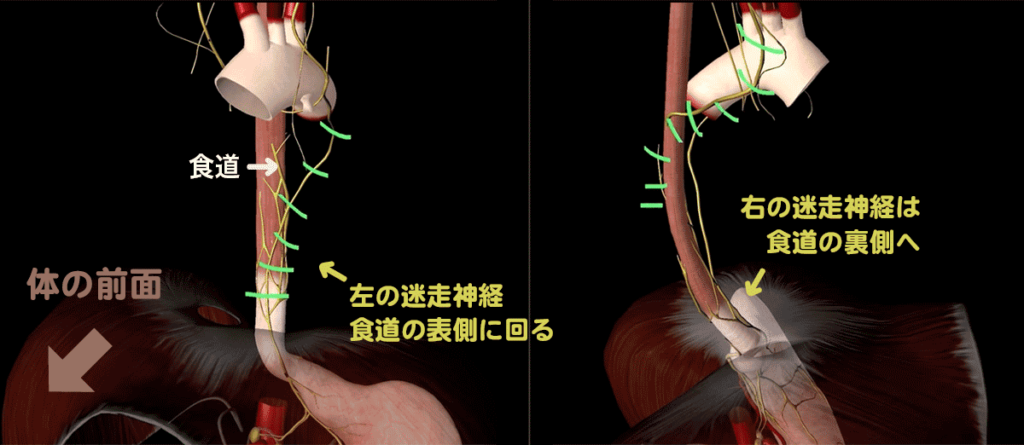

わたしが勝手に合成して文字入れしてます

本幹の神経の走行にはある特徴があります。

右迷走神経は食道の後ろ側に、左迷走神経は食道の前側にまわっています。

これ、基本的にこういう形になっているんです。

右迷走神経が前に来て、左迷走神経が後ろ、というようにはならない。それはなぜか。

この迷走神経の前後への移動には、発生過程における胃の回転が関わっています。

発生過程で胃は90度回転します。

上から見て時計回り90度回転しますので、食道周囲の迷走神経も同じ方向に回転し、

右のものが後ろへ、左のものが前へと回転することになります。

なので、迷走神経も右のものが後ろへ、左のものが前へと回転し移動して、このような配置になるんです。それぞれ、後迷走神経幹、前迷走神経幹、とよばれます。

えーーーーー!! 知らなかったよーーー。

胃は 7 weeks までに下降すること、時計回りに90度回転することが常識として知られている。

知らなかったよ!! 常識なんかい!!😇

地球の自転だとか、銀河の回転といったスピンは常々、神秘思想で語られることですが、わたしたちの肉体が発生し成長していくときにも回転しているのだなーーーーというのと、その回転は必ず時計回りなのだ、というのが震えたのです。

そこからきっと、左側と右側に対する能動的な姿勢と、消極的な姿勢、あるいは活動と急速のような、陰陽の働きに象徴的に繋がっていくのじゃないかしら、と思いました。

ポリヴェーガル理論、またド素人なりにまとめていきたいです。

2024-05-28 人とのコミュニケーションについて

一緒に住んでいる彼は、私に対して「ああしろ、こうしろ」とか「それをしたらダメだ」など指図してくる人ではない。まったくない。

彼が強烈に自由でいたいと望んでいる人だから、相手にも自由を明け渡しているんだと思う。すごくシンプルで、健全で、自然だ。

だけど現代の日本人は、おそらく過半数の人が反転しているのじゃなかろうか。様子を眺めていると、そう思う。

例えば。

自分だって求めているのは「自由」なのに、ただ不本意な状態に長くあるとする。そうした自分の意識に対して無自覚で、でもどこかで満たされない思いや、理不尽だと感じる出来事を溜め込んできている。

だから、発動する思いを考慮することなく、ぶつけてしまう人になる。

自分がしてはいけないと思って努力していること――ルーズだったり、空気を読まなかったり――ときには要領の悪い、自分より下の立場だと思う相手に対して、正論だとばかりに声を荒げたりする。

「どうして、このくらい我慢できないの?」「あなたって本当に分かってないね」「わたしは、こーんなに不自由な中で頑張ってきたんだよ!」と、恐怖めいた感情が乗っかっていく。その人が不自由を感じていればいるほど、ストレスを無視していればいるほど、その放つ威力や重力はヤバさを増していく。

その言葉を投げつけた「その人」のせいではなかった、過去、これまで味わってきた不満たち……つまり八つ当たりまで含まれだす。怨念が乗っかっているから「なんか、危険で不穏な雰囲気」を周囲は感じとる。

本人は無自覚だから、そのヤバさに気づかない。むしろ自分が大多数で、普通で、これが当たり前で、相手がおかしいと思っている。相手のせいで、自分は不快になったと思いこんでいる。

大人ぶった論調だとしても、起きているエネルギーの流れはおこちゃまのままだ。論理性が欠落しているから、周囲は驚くことになる。あるいは同じような傷を持つ人は同調して「そうだ、そうだ!」と乗っかるかもしれない。反対の傷を持つ人は「あなたみたいな人が地球を悪くしているのよ」と代理戦争を仕掛けていくかもしれない。

最近の女性 VS 弱者男性などは、こういったエネルギーの鉄火場に感じられる。

こういうコミュニケーションは歪んで、不健全で、不自然だと思う。

そういうのを神秘学では獣とか動物に例えたりする。

生存欲求を脅かされ、不安から走って声に出している、冷静な思考を通さない反応だからだ。

熱いヤカンに触れてしまって、ピャッと手を引っ込めるあの感じ。身を守るために、猫がしゃーっと逆毛を立てて威嚇しているあの感じ。

脳でいうと、扁桃体が発火しているんだと思う。

反応のままに、扁桃体へダイレクトアタック。落ち着いた思考であれば、視床下部を通ってから扁桃体へ向かうのだと言う。それをすっ飛ばして原始の脳に向かうのは、死の恐怖を感じているからだ。長らくストレスを溜め込んできているせい。

占星術でいえば、月に集積された幼少期からのクセがそのまま発動している、だらけた低次の自分そのまま放出状態という感じだろう。そのままでは無自覚だから気づくことができない。他者からの手痛いリアクション、トランジットかまたは接する相手からハードアスペクトを持ち込まれて、馬が飛び上がるほどのショック体験が起きるまで認知に上がることはない。

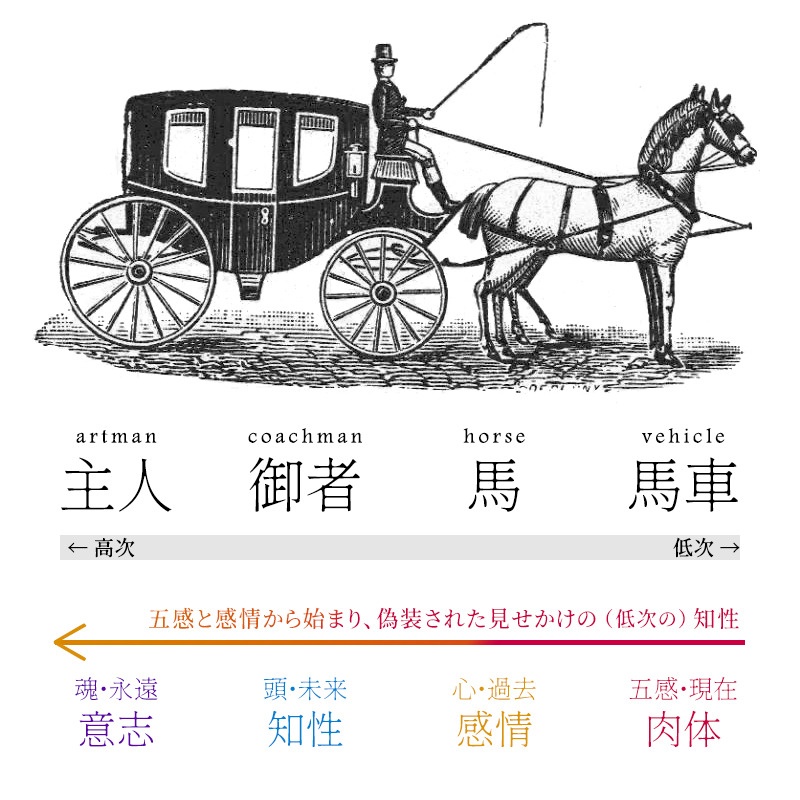

わたしはそうした意識状態を①と呼んでいる。正しさや力で権力闘争にある人たち。

いい人ぶる、周囲の称賛を上手いこと勝ち取りながら欲しいものを得ようとするのを②と呼んでいて、その2つを統御して、アートマン・自己・主人・魂から知性、感情、肉体を操れる意識状態を③クリスタライズと呼んでいる。

話を戻すと、彼はさまざまな葛藤や体験を経て、③の意識状態を獲得したから、シンプルに魂が求めることを選び、感情と知性を対話させ、肉体を動かしているんだろうと思う。

ただし、常に③でいられているという話ではない。どんな人だって、①と②と③の状態を行き来して変動している。

大切なのは、①や②にブワッと引っ張れているときに、そんな自分を落ち着いて眺めているメタ視点の「わたし」を育てているかどうかだ。

分かったうえで理解ある相手と互いに①と②を発散し甘え頼れること、ときに発散させ甘えさせ頼らせられるのも、それが出来るかお互いの状態を見定める力を養うことも、大人のコミュニケーションだと思う。

よく言われる、自分のご機嫌を自分で取れるというのは細分化するとそういう作業の繰り返しだと思うなぁ。

「こうするのが正しい」「こう動くべきだった」などの、相手に勝手に決められた望ましい振る舞い(娘として、◯◯学校の生徒として、社会人として……)を強いられるとき、

その理由は? フェアじゃなくない? おかしくない? と感じ、しかしその場で上手く言語化できない強い不快感を、まーーー長いこと持ち続けてきた「わたし」からすると、

彼の「相手に対する自由度の高さ」はものすごい美点だな〜〜と感じる。彼の大局をみる視点や、現実的な観察を持って向き合ってくれる姿勢を、とてもありがたいなあと思う。

でも、恋人関係というのは特別な関係性なのだから、要求を受け止めて動いてくれる度合いが強いほどいい、相手に求められているのだと感じるわ〜という人には、もしかしたら愛情が薄いとか、ちっともわたしのことを気にしてくれない! なんて感じるのかもしれない。

人間関係、相性というのは本当に面白い。揺れ動き変動していくものだなあ。

だけど「女性としての自分」に強い劣等感を覚えてきたわたしとしては、いつも勝手に「何かしなくては、何かプラスを渡さなければ、何か機嫌を上げ続けなくては、彼が向けてくれる特別な好意や今の関係性が無くなってしまうんじゃないか」という強迫観念があった。

「どういう振る舞いが好きなんだろう」

「どういう女性にそばにして欲しいと望んでいるんだろう」

といったことが気になったわたしは、しかし彼からそういうオーダーがやってこないので、付き合いたての頃はよく、彼に質問をしていた。

どういうとき嬉しかった?

どういう出来事で、不快に思った?

彼女という存在に対して「何をしてくれるのが当然」と思ってる?

みたいな。だけど、これはことごとく成功しなかった。彼に過去のことを尋ねるとほとんどいつも同じ答えが返ってくる。

わたしはそれを言葉にして相手にぶつけたり、求めるという外側への発散が下手なので、内側に向かっていく。だから涙が出てくる。いつも不安になっていく。

「うーん。覚えてない」

ぜんぜんデータが取れない😂

そして彼がそれを見たら不愉快になるだろうと思うので、彼の前でそれを隠そうとする。彼に見えないところで泣こうとする。だけど土台、不自然で不健全なことを続けているので、ある日そうして頑張っていた自分が崩壊する出来事が起こったりする。

懐かしい。当時は自分の挙動が理解できていなかったけれど、それから5年、7年経過した「わたし」はこうして言葉に出来るくらいに自己理解してきたのだなと思う。